|

|

|

|

|

|

Im Zusammenhang mit meinem Vortrag ist mir die Reihenfolge wieder problematisch geworden. Ich stelle deshalb hier vieles um (bisherige Version: zeichnen-lehre_260112.htm)

Ich werde das Vorwort kürzen und Inhalte vermeiden, resp. in die Einleitung zügeln

Ich werde die Einleitung neu allgemeiner anfangen ich überlege gerade: als Anfang: die Differenz zwischen schreiben und zeichnen mit der Keimform Kerbe als Genesis. ich weiss noch nicht: Wo ich das Herstellen einfüge (aber im Vorwort werde ich es als Kategorie benennen

und in der EInleitung muss es Thema sein Generell soll die EInleitung die Themen aufzählen, NICHT behandeln Und das Vorwort soll nicht mal die Themen erwähnen - ausser wie ich dazu gekommen bin vielleicht stimmt hier Phänographie auch nicht, ich komme ja sofort zum BegriffVorwort

Prolog

Einleitung

Zeichnen als herstellende Tätigkeit

Umriss und Kontur

Gemälde und Gegenstand

Der vorliegende Text repräsentiert einen Teil meines dialogischen Projektes Schrift-Sprache, in welchem es mir darum geht, mir meine Sprache bewusst zu machen, indem ich reflektiere, wie ich welche Wörter verwende. Ich verwende dabei ein Verfahren, das ich als Hyperkommunikation bezeichne, durch welches ich die Wortverwendungen in meinen Texten durch ein mitentwickeltes Wörterbuch, das ich als Hyperlexikon bezeichne, systematisch kontrolliere und die von mir verwendeten Kategorien und mithin die von mir implizierte Theorie beobachte. Im Rahmen dieses Projektes reflektiere ich auch meine je eigene, dabei verwendete Theorie.

Im Projekt Schrift-Sprache entwickle ich das Schreiben als Tätigkeit, die ich vom Zeichnen unterscheide, weil ich beim Schreiben in einer bestimmten Hinsicht, die ich hier aufheben will, Zeichen zeichne. Zeichnen und Schreiben beginnen als bewusst gelegte Spur, in welcher ich rückblickend die Einheit meiner Unterscheidung erkenne. Die Kerbe, die ich in einen Baum oder einen Felsen ritze, ist weder Zeichnung noch Schriftzeichen, aber sie ist eine Keimform, in welcher ich den logisch-genetischen Ursprung von beidem erkenne.

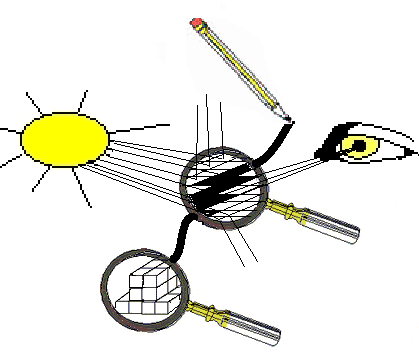

Zeichnen und Schreiben sind zwei verschiedene Tätigkeiten, auch wenn ich in beiden Fällen beispielsweise einen Bleistift verwende, um ein Anschauwerk hervorzubringen. Wenn ich im hier gemeinten Sinne zeichne, stelle ich analoge Abbildungen her, die ich ohne Vereinbarungen deuten kann. Das Wort Hund muss ich kennen, auf einer Zeichnung kann ich einen Hund erkennen. Zeichnungen lese ich nicht wie Texte, die ich durch Sprechen vertone(n kann). Zeichnen ist keine sprachliche Tätigkeit.

Das ist ein Grund dafür, dass ich diesen Zeichnen-Teil des Projektes in diesen, nun eigenständigen Text ausgelagert habe. Ich versuche diesen Text so zu schreiben, dass er unabhängig vom übergeordneten Projektzusammenhang als Text über das Zeichnen gelesen werden kann. Der Text bleibt aber Teil des Projektes und mithin des verwendeten Verfahrens, in welchem die dabei entwickelte Theorie die Sichtweise auf den Gegenstand bestimmt. In diesem Text beschreibe ich also nicht das Zeichnen überhaupt, sondern eine bestimmte Auffassung davon, was als Zeichnen gesehen werden kann. Wer sich für das zugrundeliegende Verfahren insgesamt interessiert, kann das in den Texten des übergeordneten Projektes nachlesen.[1]

In der ordinären Geschichtsschreibung erscheinen die Menschen als vom Himmel gefallene Nachfolger von Affen, die zuerst gesprochen, dann gezeichnet und schliesslich geschrieben haben, wobei einerseits die Entwicklung eines Kindes, das heute in einem zivilisierten Land lebt, als Muster für die Geschichte des Menschen verwendet wird, und andrerseits als geklärt gilt, was Sprechen, Zeichnen und Schreiben bedeutet, auch wenn niemand eine Vorstellung davon hat, wie die Affen diese Fähigkeiten jenseits der Götterdämmerung erworben haben.[2] Ich betrachte das Schreiben als gegenständliches Herstellen, das in seiner elementaren Form jedem Sprechen vorangegangen ist.

"Am Anfang war also nicht das Wort".[3] Entscheidend ist hier aber nicht, was am Anfang war, sondern von welchem Anfang die Rede ist.[4] Hier ist vom Anfang des Zeichnens die Rede. Diese Lehre des Zeichnens ist eingebettet in einen übergeordneten Zusammenhang, in welchem am Anfang das gegenständliche Herstellen steht. Am Anfang des Zeichnens und mithin auch des Sprechens steht deshalb auch hier die herstellende Tätigkeit.[5]

"Am Anfang" bedeutet hier also - anders als bei vielen Philosophen und anders als beim Geist, den etwa Faust zu Rate zieht - nicht irgendetwas historisch Erstes in Bezug auf die Entstehung der Welt. Anfang bedeutet hier selbstreferentiell das, womit ich diese Lehre des Zeichnens beginne. Historisch mag interessant sein, wann und wo die ersten noch erhaltenen Zeichen oder Zeichnungen geschaffen wurden. Hier interessiert das nicht im Geringsten. Die Geschichte, die ich hier erzähle, beinhaltet das Zeichnen, nicht dessen erstes Auftreten in ganz anderen Geschichten, wie sie etwa in der Bibel oder von C. Darwin erzählt werden. Dort geht es um das erste Auftreten von Menschen, hier nicht.

Am Anfang der Entwicklung des hier gemeinten Zeichnens steht das Markieren als eine Tätigkeit mit der Intention, ein Zeichen zu hinterlassen, das nicht wie eine Geste oder ein Warnruf im Moment für andere gedacht ist, sondern zunächst als externes Gedächtnis für jenen, der das Zeichen setzt. Die Kerbe, die ich in einen Baumstamm schlage, soll mich später an etwas erinnern. Dazu muss das Zeichen eine gewisse Festigkeit haben, dass ich es später als dasselbe wiedererkennen kann.

Um mich an zwei verschiedene Situationen zu erinnern, mache ich zwei verschiedene Zeichen. Im einfachsten Fall mache ich an einem andern Baum zwei Kerben. So entsteht eine Schrift. Um Kerben zu schlagen, die mich an etwas erinnern, muss ich nicht sprechen können. Aber ich muss Material formen können, worin ich die Keimform jedes Herstellen erkenne. Kerben sind keine Gegenstände, sie haben nur die negative Form von Gegenständen. Eigentliche Zeichen sind Gegenstände. Zeichen sind nicht jünger als andere Gegenstände. Sie werden hergestellt wie alle anderen Gegenstände. Das Zeichen und dann auch das Zeichnen erscheint hier nicht als entwicklungsgeschichtlich späte Kulturform, sondern als Anfang der herstellenden Tätigkeit, die ich als konstitutiv für das Menschsein überhaupt erachte. Menschen stellen auch zeichnend materielle Gegenstände her.

Als Oncas, dessen Name Rote Feder bedeutet, nach dem Unfall, von dem er absolut nichts mehr wusste, das Bewusstsein wieder erlangte, sah er eine junge Frau, die er noch nie gesehen hatte, neben ihm sitzen und etwas tun, was er auch noch nie so gesehen hat. Sie verteilte eine rote Flüssigkeit, die ihn an Blut erinnerte, auf einer Art Tuch, die er auch nicht kannte. Eigentlich hätte er sich fragen sollen, wo er weshalb war und wie er dahhin gekommen ist, aber er war fasziniert, von dem, was er beobachtete. ... [ ]

Der Titel dieses Textes legt zwei Missverständnisse nahe, die ich vorab zu verhindern versuche. Zeichnen wird oft mit Malen gleichgesetzt oder verwechselt. Für mich sind das zwei sehr verschiedene Sachen. Und hier geht es nicht um einen Zeichnen-Kurs. Über letzteres sage ich hier nur ein paar Worte. Über das Malen jenseits von Malkursen werde ich aber ausführlicher schreiben.

Ich weiss, dass Duden von Zeichenlehrer statt von Zeichnenlehrer spricht. Das interessiert mich sowenig wie, dass der Zeichnenlehrer als Lehrer bezeichnet wird, obwohl sein Lehren mit einer Lehre vom Zeichnen nichts zu tun hat, sondern eine Lehre vom schönen oder guten Zeichnen ist. Lehren ist ein Euphemismus für Belehren, Lehren ist das, was Lehrer tun. Umgangssprachlich wird Lehren - wie etwa beim Skilehrer und eben auch beim Zeichnenlehrer - auch für das Unterrichten verwendet, das wie die Berufslehre auf ein Können abziehlt, ohne dass dabei eine Lehre, die ein Wissen bezeichnet, dazu vermittelt wird. Weil an Universitäten Lehren entwickelt werden (sollten), heissen die Belehrer dort nicht Lehrer sondern Dozenten.

Nur zum guten oder schönen Zeichnen gehört auch die Perspektive, die auf den Standpunkt des Darstellenden verweist. Sie wird zwar oft anhand von Zeichnungen erläutert, sie ist aber ein Phänomen der sinnlichen Wahrnehmung. Zeichnen kann ich unabhängig davon, wie ich die Welt sehe. Kinderzeichnungen zeigen das eindrücklich und auch gewiefte Zeichner, die die Perspektive als Trick im engeren Sinne des Wortes benutzen. M. Escher hat viele solche Tricks gezeigt. Ich werde später auf die Entwicklung der perspektivischen Darstellung eingehen.

Als Lehre bezeichne ich die Beschreibung eines durch diese Beschreibung begründeten Sachverhaltes. Die sogenannte Evolutionstheorie beispielsweise, deren Begründung oft C. Darwin zugeschrieben wird, beschreibt als Lehre, dass und wie verschiedenen biologische Arten von einander abstammen. In dieser Lehre erscheint der Mensch ganz anders als in der biblischen Lehre, die beschreibt, dass die Erde und alle Geschöpfe von Gott geschaffen wurden. In beiden Lehren spielt das Zeichnen keine Rolle. Hier spielen diese Lehren keine Rolle.

Fast alles, was ich über das Zeichnen in der Literatur und im Internet finden kann, behandelt, wie ich am besten zeichnen würde.  Es sind Zeichnen-Kurse, in welchen das Zeichnen selbst nicht thematisiert wird.[6] Die Kurse, die sehr oft auch Malkurse sind, setzen voraus, was als Zeichnen bezeichnet wird. Sie behandeln verschiedene Techniken der Bilderherstellung und die dazu passenden Arbeitsmittel und Materialien. Wer solche Kurse besucht, will nicht wissen, was Zeichnen ist, er will das Zeichnen besser können, im besten Fall sogar Kunstmaler werden. Zeichnenkönnen wird durch Vormachen vermittelt, nicht durch Beschreibungen davon, was Zeichnen ist. Mich interessiert aber nicht, was ich wie zeichnen sollte oder könnte, sondern die Tätigkeit, die ich zeichnend ausübe. Ich will sage können, was ich beim Zeichnen mache.

Es sind Zeichnen-Kurse, in welchen das Zeichnen selbst nicht thematisiert wird.[6] Die Kurse, die sehr oft auch Malkurse sind, setzen voraus, was als Zeichnen bezeichnet wird. Sie behandeln verschiedene Techniken der Bilderherstellung und die dazu passenden Arbeitsmittel und Materialien. Wer solche Kurse besucht, will nicht wissen, was Zeichnen ist, er will das Zeichnen besser können, im besten Fall sogar Kunstmaler werden. Zeichnenkönnen wird durch Vormachen vermittelt, nicht durch Beschreibungen davon, was Zeichnen ist. Mich interessiert aber nicht, was ich wie zeichnen sollte oder könnte, sondern die Tätigkeit, die ich zeichnend ausübe. Ich will sage können, was ich beim Zeichnen mache.

Ich beginne meine Beschreibung darüber, was ich als Zeichnen bezeichne, mit einigen beinahe tautologischen Erläuterungen anhand von anschaulichen Beispielen. Diese definitorisch anspruchslose, exemplarische Umschreibungen der gemeinten Sache soll zeigen, wovon überhaupt die Rede sein soll. In diesen Umschreibungen geht es noch nicht darum, die Sache selbst begrifflich zu fassen. Solche Erläuterungen bezeichne ich in Anlehnung an K. Holzkamp als Phänographie.[7] Phänographische Auseinanderlegungen gehören zu den definitorischen Bemühungen in einem weiteren Sinn: Sie zielen nicht, wie klassische Definitionen, auf möglichst präzise Bestimmungen des genus proximum und der differentia specifica zu Klassifikationszwecken, sondern zunächst nur um Heraushebungen relevanter Züge dessen, was dann durch schärfere Abgrenzungen, Ordnungen und Klassifikationen genauer bestimmt werden soll. Dabei ergeben sich erste Abgrenzungen gleichsam notwendig mit - nicht als Ziel, sondern als Folge der Verdeutlichung.

Ich beginne also mit einigen Hinweisen, die das Lesen dieses Textes erleichtern sollen: Zeichnen ist hier im umgangssprachlichen Sinn gemeint. Die Darstellung mag zunächst eigentümlich anmuten, weil es nicht um Kunstwerke geht, sondern um die Tätigkeit des Zeichnens selbst - und insbesondere auf dessen Entwicklung.

Zeichnen begreife ich als Herstellen. Als Herstellen bezeichne ich das zweckmässige Formen und Anordnen von Material. Hergestellte Gegenstände repräsentieren eine Bedeutung, in welcher die Absichts des Herstellenden aufgehoben ist. Wenn ich etwas herstelle, weiss ich in einem ganz spezifischen Sinn wozu.

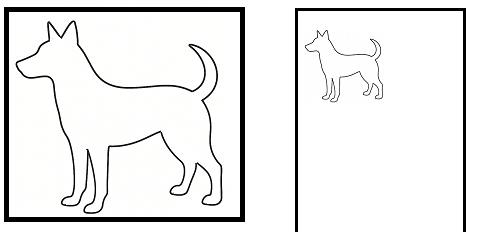

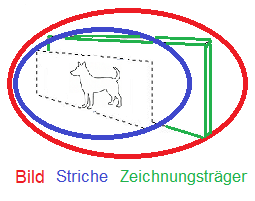

Wenn ich zeichne, stelle ich eine Zeichnung her. Das Wort Zeichnung verwende ich umgangssprachlich meistens anders als hier, nämlich für ein Bild, also beispielsweise ein eingerahmtes Blatt Papier, auf dem sich die Striche befinden. Hier ist aber nicht das Bild gemeint. Die hier gemeinte Zeichnung besteht aus Strichen, die nur typischerweise auf ein Papier aufgetragen sind. Hier spreche ich von dem, was ich beispielsweise mit einem Bleistift herstelle, das ist weder das Papier noch das gegenständlich anfassbare Bild. Wenn ich ein Buch schreibe, stelle ich die Buchstaben her, nicht den Gegenstand, den ich vom Büchergestell nehme. Das Buch und das Bild sind hergestellte Gegenstände, sie sind hier aber nicht gemeint.

Ich kann nicht zeichnen, ohne etwas zu zeichnen. Zeichnen heisst - abgesehen davon, dass ich dabei Gegenstände herstelle - Dinge so zu sehen, dass ich deren Form durch Umrisse repräsentieren kann. Dabei sehe ich dieselbe Sache auf zwei sehr verschiedene Arten: einmal als Ding und einmal als Zeichnung.

Wenn ich etwas zeichne, mache ich keine Kopie, sondern einen Gegenstand, der in meiner Wahrnehumg analog ist zu etwas, was ich jenseits der Zeichnung wahrnehmen könnte. Die Zeichnung zeigt, was ich wie sehen würde, wenn es da wäre. Das gilt insbesondere auch, wenn ich einen Engel oder ein Einhorn zeichne. Und natürlich auch bei Bauplänen von Häusern, die erst noch gebaut werden müssen.

mache ich keine Kopie, sondern einen Gegenstand, der in meiner Wahrnehumg analog ist zu etwas, was ich jenseits der Zeichnung wahrnehmen könnte. Die Zeichnung zeigt, was ich wie sehen würde, wenn es da wäre. Das gilt insbesondere auch, wenn ich einen Engel oder ein Einhorn zeichne. Und natürlich auch bei Bauplänen von Häusern, die erst noch gebaut werden müssen.

Bei hergestellten Gegenständen unterscheide ich Anschauwerke von anderen Gegenständen. Als Anschauwerk bezeichne ich eine Teilmenge jener hergestellten Gegenstände, die genau dafür hergestellt werden, angeschaut zu werden.[8] Einen Hammer oder eine Schale kann ich auch anschauen, aber ich stelle beides nicht wie Zeichnungen zum Anschauen her. Zeichnungen können viele Funktionen erfüllen, aber sie müssen jenseits des Sinnes, den sie haben, angeschaut werden. Das ist deren gegenständliche Bedeutung.

Das Anschauwerk hat eine Keimform in der Markierung, die ich für mich irgendwo anbringe. Ich kann beispielsweise an einer bestimmten Stelle einen Stein hinlegen oder einen Ast knicken oder eine Kerbe in einen Baum ritzen. Solche Markierungen sind Resultate von Tätigkeiten, mit welchen ich einen jeweiligen Sinn verbinde. Als Keimform eines Anschauwerkes bezeichne ich solche Markierungen, weil sie noch nicht wie Zeichnungen hergestellte Gegenstände sind, aber auch zum Anschauen gemacht werden. Ich erkenne quasi rückblickend, wie sich daraus eigentliche Anschauwerke entwickelt haben.

Markierungen sind Zeichen, nicht Anzeichen wie etwa Wolken für Regen, Bauchweh für Krankheit oder Spuren von Tieren. Es sind Zeichen, die ich an verschiedenen Orten auf verschiedene Arten hervorbringe. Ich ritze eine Kerbe in einen Baum, in den Griff meiner Werkzeuge, in eine von mir hergestellte Schale. Mit solchen Markierungen verfolge ich Ziele. Im Nachhinein kann ich aber auch Ziele erkennen, die ich zunächst gar nicht verfolgt habe. Ich markiere beispielsweise ein Werkzeug durch Kerben, weil ich es so als mein Werkzeug kennzeichnen will. Durch eine entsprechende Markierung verziere ich Gegenstände, die ich nicht zum Verzieren hergestellt habe, ohne damit an eine Verzierung zu denken, geschweige denn, eine Verzierung anbringen zu wollen. Aber ich kann erkennen, dass ich die Markierungen gestalten kann, auch wenn das zunächst nicht ihr Sinn ist. Die Höhlenmalerei beispielsweise begreife ich als gestaltete Markierung, die ihren Zweck bereits hinter sich gelassen hat, auch wenn jeder, der die Höhle betritt, daran leicht erkennen kann, dass hier bereits jemand wohnt. Solche Malereien sind dann nicht nur Markierungen, es sind Markierungen, die einen neuen Sinn bekommen haben.

Als eigentliche oder entwickelte Anschauwerke bezeichne ich Dinge, die im Unterschied zu den erwähnten Keimformen als Gegenstände mit dieser Gegenstandsbedeutung hergestellt wurden, also einen je eigenständigen Körper haben und nicht nur Veränderungen beispielsweise Baumstämmen oder Ästen sind. Ich befasse mich hier der Einfachheit halber nur mit Zeichnungen, lasse also Skulpturen, die auch Anschauwerke sind, ausser Acht. Ich kümmere mich hier auch nicht um Funktionen, die Zeichnungen erfüllen, wenn sie etwa als Konstruktionspläne dienen.

bezeichne ich Dinge, die im Unterschied zu den erwähnten Keimformen als Gegenstände mit dieser Gegenstandsbedeutung hergestellt wurden, also einen je eigenständigen Körper haben und nicht nur Veränderungen beispielsweise Baumstämmen oder Ästen sind. Ich befasse mich hier der Einfachheit halber nur mit Zeichnungen, lasse also Skulpturen, die auch Anschauwerke sind, ausser Acht. Ich kümmere mich hier auch nicht um Funktionen, die Zeichnungen erfüllen, wenn sie etwa als Konstruktionspläne dienen.

Ich unterscheide aber Anschauwerke, die unmittelbar abbilden und solche, die ich nur mittels einer Vereinbarung zuordnen kann. Umgangssprachlich spreche ich von Bildern und von Beschreibungen, oder etwas technischer von Ikonen und Symbolen. Die Zeichnung einer Uhr zeigt die Uhr, das Wort Uhr dagegen zeigt nichts von einer Uhr. Hier ist nur wichtig, dass ich die Buchstaben eines Textes auch als Anschauwerke auffasse. Text muss gelesen, also auch angeschaut werden.

Bei den eigentlichen Bildern schliesslich unterscheide ich Zeichnungen und Gemälde. Zeichnungen bestehen aus Strichen, Gemände aus dreidimensionalen Farbflecken, die ich gegebenen falls auch als Pixel bezeichne. Die Striche einer Zeichnung bestehen natürlich auch aus Farbflecken, Striche sind aber monochrom und auf Linien angeordnete Farbflecken. Striche bedecken nur Teile des Bildträgers, während Gemälde den ganzen Bildträger bedecken. Darauf werde ich später noch genauer eingehen.

schliesslich unterscheide ich Zeichnungen und Gemälde. Zeichnungen bestehen aus Strichen, Gemände aus dreidimensionalen Farbflecken, die ich gegebenen falls auch als Pixel bezeichne. Die Striche einer Zeichnung bestehen natürlich auch aus Farbflecken, Striche sind aber monochrom und auf Linien angeordnete Farbflecken. Striche bedecken nur Teile des Bildträgers, während Gemälde den ganzen Bildträger bedecken. Darauf werde ich später noch genauer eingehen.

In meiner Lehre des Zeichnes beginne ich also - quasi tautologischerweise - mit dem Herstellen und Anordnen von Strichen. Ich beschreibe dieses zeichnende Herstellen unter zwei Gesichtspunkten. Zum einen beschreibe ich die herstellende Tätigkeit selbst und zum andern, wie ich durch das Zeichnen meine Anschauung entfalte. Das Herstellen unterliegt einer quasi phylogenetischen Entwicklung über Generationen hinweg. Das je eigenen Herstellen gehört zur ontogenetischen Entwicklung, in welcher ich durch dieses Herstellen meine Kategorien gewinne.

Als - eigentliches - Zeichnen bezeichne (sic!) ich

eine herstellende Tätigkeit, mittels welcher ich Zeichnungen herstelle, also Striche so forme und anordne, dass sie - im Prinzip - Umrisse der jeweils gezeichneten Dinge re-präsentieren, diese Dinge also so nochmals zeigen.[9]

eine herstellende Tätigkeit, mittels welcher ich Zeichnungen herstelle, also Striche so forme und anordne, dass sie - im Prinzip - Umrisse der jeweils gezeichneten Dinge re-präsentieren, diese Dinge also so nochmals zeigen.[9]

Die Striche, die ich herstelle, sind materielle dreidimensionale Körper, die beim Zeichnen als Bauelemente fungieren. Im Unterschied zu Bausteinen stelle ich diese Bauelemente her, wenn ich sie verwende. Was ich womit zeichne, spielt dabei keine Rolle. Um ein paar grundsätzliche Aspekte der Tätigkeit zu erläutern, beschreibe ich zunächst den exemplarischen Fall, in welchem ich eine Zeichnung mit einem Bleistift auf einem Stück Papier herstelle. Dabei ordne ich Graphit, das zunächst in der Bleistiftmine gelagert ist, auf dem Papier in der gewünschten Form an. Der gezeichnete Strich besteht aus einer Anordnung von kleinen Gafitkörpern, die zusammen- und gleichzeitig auf dem Papier haften.

Der Körper dieses Striches ist durch eine Lupe betrachtet eine Art flache Trockenmauer, die nicht besonders hoch ist. Durch ein Vergrösserungsglas erscheint der Strich wie die chinesische Mauer von einem hochfliegenden Flugzeug aus gesehen, also wie eine Mauer, die einer bestimmten Linie folgt.

Der Körper dieses Striches ist durch eine Lupe betrachtet eine Art flache Trockenmauer, die nicht besonders hoch ist. Durch ein Vergrösserungsglas erscheint der Strich wie die chinesische Mauer von einem hochfliegenden Flugzeug aus gesehen, also wie eine Mauer, die einer bestimmten Linie folgt.

Das Zeichnen mit einem Bleistift ist ein eigentliches herstellendes Handwerk. Das Zeichnen entwickelt sich wie jede herstellende Tätigkeit mit der Entwicklung der Werkzeuge, womit auch eine Entwicklung des verwendeten Materials einhergeht. Auch wenn ich mittels eines Computers zeichne, stelle ich - wie vermittelt auch immer - materielle Striche her.[10]

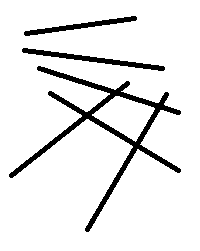

Zeichnungen bestehen aus Strichen, die einer hinzugedachten Linie folgen. Als Linie bezeichne ich - in einer etwas euklidischen Auffassung -, was ich mit einer nicht unterbrochenen Bewegung mit einem Bleistift auf einem Papier darstellen kann. Die gerade Linie oder Gerade stellt ein Spezialfall dar, der andere Linien als Kurven erscheinen lässt. Die Linie hat bei Euklid nur eine Dimension. Was ich zeichne ist also keine Linie, sondern einen Strich, der ein dreidimensionaler, materieller Gegenstand ist. Mit einem Strich kann ich insbesondere auch den Verlauf einer Linie darstellen.

Ich zeichne beispielsweise einen Gegenstand, etwa ein Buch oder eine Türe mit einem rechteckigen Umriss. Was ich dabei zeichne, hat die Form eines Rechteckes. Umgangssprachlich kann ich sagen, dass ich ein Rechteck zeichne. Aber in dieser Redeweise erscheint das Rechteck wie eine Katze oder ein Einhorn als sichtbare Sache. Geometrische Figuren sind aber keine sichtbaren Sachen, sie bestehen aus Linien, nicht aus Strichen, deshalb kann ich sie nicht sehen. Meine Zeichnung ist ein hergestellter Gegenstand, die geometrische Figur nicht. Was ich zeichne, ist vom Umriss des jeweiligen Gegenstandes abhängig. Dass ich im Falle eines Buches ein "Rechteck" zeichne, ist von der Form des Buches abhängig. Ich zeichne quasi das Buch. Dass ich die Anordnung der dabei verwendeten Striche als "Rechteck" bezeichne, beruht darauf, dass ich darin ein bestimmtes Muster oder eine bestimmte Gestalt aus der Geometrie erkenne.[11]

Der Gegenstand, den ich zeichnend herstelle, hat - wie jeder hergestellte Gegenstand - eine durch die Herstellung gegebene Form. Die Striche, die ich zeichnend herstelle, fungieren als Konstruktionselemente, die ihrerseits eine Form haben, so wie Backsteine,  die ich für eine Mauer verwende, auch ein Form haben, ohne dass sie die Form der Mauer festlegen. Die Form der Konstruktionselemente beschränkt, was ich mit ihnen herstellen kann, aber sie bestimmt nicht die Form des hergestellten Gegenstandes. Mit Bachsteinen kann ich sehr verschiedene Mauern herstellen und ich kann auch sehr verschieden grosse Bachsteine verwenden. Ich kann Bleistifte mit verschieden dicken und verschieden weichen Minen verwenden, was die Form der Striche beeinflusst, aber nicht bestimmt.

die ich für eine Mauer verwende, auch ein Form haben, ohne dass sie die Form der Mauer festlegen. Die Form der Konstruktionselemente beschränkt, was ich mit ihnen herstellen kann, aber sie bestimmt nicht die Form des hergestellten Gegenstandes. Mit Bachsteinen kann ich sehr verschiedene Mauern herstellen und ich kann auch sehr verschieden grosse Bachsteine verwenden. Ich kann Bleistifte mit verschieden dicken und verschieden weichen Minen verwenden, was die Form der Striche beeinflusst, aber nicht bestimmt.

Die Striche, die ich für eine Zeichnung verwende, stelle ich erst beim Zeichnen her und gebe ihnen die Form, die ich im jeweiligen Fall brauche. In diesem Sinn sind Striche sehr flexible Konstruktionselemente, deren Länge, Dicke und Form ich in einem weiten Bereich wählen kann.

Wenn ich - im hier gemeinten Sinn einer Tätigkeit - zeichne, stelle ich einen von mir intendierten Gegenstand her, der aus Strichen besteht. Jeder Gegenstand hat eine Gegenstandsbedeutung, die der Intention des Herstellers entspricht.

Die Gegenstandsbedeutung einer Zeichnung liegt nicht in einer irgendwie gearteten inhaltlichen Bedeutung, sondern in der Bedeutung der gegenständlichen Zeichnung selbst. Wer eine Zeichnung herstellt, mag zwar einen von Menschen interpretierbaren Verweis intendieren, aber er konstruiert einen materiellen Gegenstand, also beispielsweise eine pixelmässig geordnete Graphitkonstruktion, die ich als Artefakt auffassen kann, ohne mich dafür zu interessieren, was die Zeichnung für wen bedeuten oder was sie zeigen soll.

liegt nicht in einer irgendwie gearteten inhaltlichen Bedeutung, sondern in der Bedeutung der gegenständlichen Zeichnung selbst. Wer eine Zeichnung herstellt, mag zwar einen von Menschen interpretierbaren Verweis intendieren, aber er konstruiert einen materiellen Gegenstand, also beispielsweise eine pixelmässig geordnete Graphitkonstruktion, die ich als Artefakt auffassen kann, ohne mich dafür zu interessieren, was die Zeichnung für wen bedeuten oder was sie zeigen soll.

Die Zeichnung dient dazu, Licht in einem wohldefinierten Muster zu brechen, so dass entsprechende Signale zum Auge des Betrachters fliessen.

Als Hersteller stelle ich dreidimensionale Striche her, weil ich gar nicht anders kann. Die Funktion, die diese Gegenstände erfüllen, besteht in einer Ablenkung von Lichtstrahlen, was auf der Oberfläche der Gegenstände passiert. Die Oberfläche - im Sinne der Geometrie - aller Gegenstände ist zweidimensional, weshalb mir als Betrachter die Striche zweidimensional erscheinen. Natürlich fallen nicht die Striche und auch nicht deren Oberfläche in meine Augen, sondern das durch sie strukturierte Licht trifft meine Retina, die natürlich auch ein dreidimensionales Gebilde ist.[12]

Eine Zeichnung ist ein Anschauwerk, sie muss nicht auf etwas verweisen und nichts abbilden, was jenseits der Zeichnung existiert. Als Anschauwerk bezeichne ich eine Teilmenge jener hergestellten Gegenstände, die genau dafür hergestellt werden, mithin die Gegenstandsbedeutung haben, angeschaut zu werden. Anschauwerke können verschiedene Funktionen erfüllen. Viele dienen - was auch meiner Wortwahl zugrunde liegt - als Kunstwerke.

Beim Zeichnen stelle ich zwar materielle Gegenstände her, sie repräsentieren aber nicht Objekte, sondern nur Umrisse von Objekten. Ich kann nicht den Körper eines Hundes zeichnen, sondern nur dessen Umriss. Jeder Umriss ist perspektivisch, zeigt also nie wie das dargestellte Ding aussieht, sondern immer nur, wie es von einem bestimmten Standpunkt aus aussieht.

Die Zeichnung einer Pfeife ist zwar ein hergestellter materieller Gegenstand, aber natürlich keine Pfeife. Ich kann die Zeichnung nicht zum Rauchen verwenden.

Die Zeichnung ist auch  kein eigentliches Symbol, ich muss nicht vereinbaren, wofür sie steht. Das Referenzobjekt einer Zeichnung erkenne ich aufgrund einer naturwüchsigen Analogie, die durch den Umriss vermittelt ist. Eine gezeichnete Pfeife sieht aus wie die Pfeife, die gezeichnet wurde. Ich kann jede Pfeife zeichnen, aber nicht die Pfeife. R. Magrittes "Das ist keine Pfeife" ist in diesem Sinne sehr doppelsinnig. Eine Zeichnung zeigt nicht die Pfeife, sondern immer eine bestimmte Pfeife.

kein eigentliches Symbol, ich muss nicht vereinbaren, wofür sie steht. Das Referenzobjekt einer Zeichnung erkenne ich aufgrund einer naturwüchsigen Analogie, die durch den Umriss vermittelt ist. Eine gezeichnete Pfeife sieht aus wie die Pfeife, die gezeichnet wurde. Ich kann jede Pfeife zeichnen, aber nicht die Pfeife. R. Magrittes "Das ist keine Pfeife" ist in diesem Sinne sehr doppelsinnig. Eine Zeichnung zeigt nicht die Pfeife, sondern immer eine bestimmte Pfeife.

Ich unterscheide hier Zeichnungen, die als Sinnzeichnungen etwas repräsentieren, was ein Betrachter der Zeichnung in oder durch die Zeichnung erkennen kann. Wenn ich nur Striche mache, die nur mich an etwas erinnern sollen, zeichne ich ein Zeichen, das nicht zeigen muss, wofür es steht. Solche Zeichen, die auch Zeichnungen sein können, aber eben keinen Sinn vermitteln, bezeichne ich als eigentliche Symbole. Zeichen, die zeigen oder wenigstens andeuten, was sie repräsentieren sollen, bezeichne ich als Indexe oder als Ikone.[13]

Ich kann mit einem Bleistift auch kritzeln oder schreiben. Beim Kritzeln ordne ich den Grafit mehr oder weniger zufällig an. Ich zeichne dabei nicht, weil ich kein Ziel verfolge, das sich in einer bestimmten Anordnung des Graphites zeigen würde. Ein Kleinkind kann noch nicht zeichnen, auch wenn es den Bleistift bereits als solchen verwenden kann, und eine Erwachsener kann beispielsweise während eines Telefongespräches zur Entspannung kritzeln.[14] Inwiefern ich Schreiben als eine Art des Zeichnens auffasse, werde ich später behandeln.

Ein Gekritzel zeigt, dass ich mit dem Bleistift Gegenstände produzieren oder hervorbringen kann, die nicht als Zeichnungen fungieren, sondern quasi naturwüchsig für sich selbst stehen, obwohl sie in gewisser Weise hergestellt wurden.  Ich erkenne darin eine Inversion des archäologischen Artefaktes, das keinen erkennbaren Zweck hat. Beim Artefakt gehe ich davon aus, dass es eine Gegenstandsbedeutung hat, der mir nur verborgen bleibt, beim Gekritzel unterstelle ich, dass keine Gegenstandsbedeutungen intendiert sind. Ich sage deshalb, dass das Gekritzel nicht hergestellt, sondern hervorgebracht wurde. Es ist - wenn ich will - ein Gegenstand aus Gegenständen. Es ist keine Zeichnung im hier gemeinten Sinn, aber - wenn ich will - ist es abstrakte Kunst, die ein Künstler mit welchem Sinn auch immer genau so zeichnen wollte.[15]

Ich erkenne darin eine Inversion des archäologischen Artefaktes, das keinen erkennbaren Zweck hat. Beim Artefakt gehe ich davon aus, dass es eine Gegenstandsbedeutung hat, der mir nur verborgen bleibt, beim Gekritzel unterstelle ich, dass keine Gegenstandsbedeutungen intendiert sind. Ich sage deshalb, dass das Gekritzel nicht hergestellt, sondern hervorgebracht wurde. Es ist - wenn ich will - ein Gegenstand aus Gegenständen. Es ist keine Zeichnung im hier gemeinten Sinn, aber - wenn ich will - ist es abstrakte Kunst, die ein Künstler mit welchem Sinn auch immer genau so zeichnen wollte.[15]

Umgangssprachlich wird das Wort Zeichnung hauptsächlich für Bilder verwendet, die typischerweise mit einem Bleistift hergestellt wurden. Mit einem Bleistift kann ich aber nicht nur Striche herstellen, ich kann auch Schraffieren oder Flächen füllen, was ich auch als schummern oder als ausmalen bezeichne. Hier verwende ich das Wort Zeichnung in einem eingegrenzteren Sinn. Ich spreche von eigentlichen Zeichnungen, in welchen keine irgendwie ausgefüllte Flächen oder Schraffuren, sondern ausschliesslich Begrenzungsstriche vorkommen.

Wenn ich zeichne,  stelle ich eine Zeichnung her. Die Zeichnung hat im Unterschied zu einem Bild keinen Rand. Wenn ich einen Hund in einer Ecke eines Papiers zeichne, bleibt offen, welche Fläche zur Zeichnung gehört. Das Wort Umriss beziehe ich auf den Zeichnungsgegenstand, nicht auf die Zeichnung. Natürlich kann eine Zeichnung auf einem Papier nicht grösser als das Papier sein, aber ich kann auf einem Papier mehrere Zeichnungen machen.

stelle ich eine Zeichnung her. Die Zeichnung hat im Unterschied zu einem Bild keinen Rand. Wenn ich einen Hund in einer Ecke eines Papiers zeichne, bleibt offen, welche Fläche zur Zeichnung gehört. Das Wort Umriss beziehe ich auf den Zeichnungsgegenstand, nicht auf die Zeichnung. Natürlich kann eine Zeichnung auf einem Papier nicht grösser als das Papier sein, aber ich kann auf einem Papier mehrere Zeichnungen machen.

Da eine Zeichnung  aus materiellen Strichen besteht, braucht sie in der Regel einen Träger. Mit dem Bleistift zeichne ich üblicherweise auf einem Stück Papier. Wenn dieser Träger auch ein eigens dafür hergestellter Gegenstand ist, bildet er zusammen mit der Zeichnung ein Bild. Aber ich kann auch mit meinem Finger im Sand zeichnen. Dabei trage ich kein Material auf, sondern verwende den Sand als Material, in welches ich quasi einen Umriss ritze. Dabei zeichne ich, ohne ein Bild herzustellen. Ich bezeichne solches Zeichnen als Keimform, also noch nicht entwickelte Zeichnen. Ich komme darauf zurück.

aus materiellen Strichen besteht, braucht sie in der Regel einen Träger. Mit dem Bleistift zeichne ich üblicherweise auf einem Stück Papier. Wenn dieser Träger auch ein eigens dafür hergestellter Gegenstand ist, bildet er zusammen mit der Zeichnung ein Bild. Aber ich kann auch mit meinem Finger im Sand zeichnen. Dabei trage ich kein Material auf, sondern verwende den Sand als Material, in welches ich quasi einen Umriss ritze. Dabei zeichne ich, ohne ein Bild herzustellen. Ich bezeichne solches Zeichnen als Keimform, also noch nicht entwickelte Zeichnen. Ich komme darauf zurück.

Im Prinzip zeichne ich Umrisse der jeweils refenzierten Objekte. Der Wortteil Riss hat quasietymologisch durch ritzen oder reissen die Bedeutung „Zeichnung“. Die Linie, die ich als Umriss bezeichne, gehört nicht zum Körper des Objektes, sie hat den Charakter einer geometrischen Figur. Als Umriss bezeichne ich die geschlossene Linie, die den jeweils von einem Standpunkt her gesehenen Rand eines betrachteten Körpers bildet. Die Linie besteht aus der Menge der Punkten, die zwischen dem Körper und seiner Um-Welt liegen. Wenn ich den Gegenstand zeichne, zeichne ich einen Strich, der dieser Linie folgt.

Ich habe bisher vor der elementarsten Form des Zeichnens gesprochen, in welcher ich den Umrisse eines einzelnen Referenzobjektes zeichne. In vielen Fällen genügt ein Umriss um das gemeinte Referenzobjekt zu identifizieren, weil ich ein mir bekanntes Referenzobjekt durch den jeweiligen Umriss hinreichend gut erkennen kann. Wer weiss, was ein Hund ist, wird ihn in meiner Zeichnung ohne weiteres erkennen. Das mag wahrnehmungstheoretisch ungemein komplizierte Voraussetzungen haben, die aber im Erkennen des gezeichneten Objektes alle aufgehoben sind.[16]

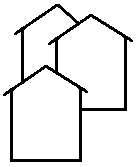

In vielen Fällen stelle ich aber Zeichnungen mit mehreren Umrissen her. Solche Zeichnungen bestehen aus elementaren Umrisszeichnungen. Ich muss erkennen, dass mehrere - zusammengehörige - Dinge mit je einem eigenen Umriss eine Zeichnung bilden, ich muss die Einheit der Zeichnung erkennen, was wahrnehmungstheoretisch auch kompliziert sein mag, mir aber im Alltag nicht die geringsten Probleme bereitet.

Bei Zeichnungen mit mehreren Umrissen unterscheide ich zwei Fälle. Ich kann mehrere Dinge neben einander zeichnen, beispielsweise mehrere Häuser und eine Kirche. Dabei zeichne ich die Häuser, auch wenn ein Betrachter der Zeichnung ein Dorf sehen mag, weil er das Dorf als Einheit im Sinne eines Kollektivsingulars kennt.  Ein Dorf hat keinen Umriss, es ist kein Ding. Ich kann andrerseits innerhalb des Umrisses eines Hauses ein Fenster zeichnen. Dann ist das Fenster ein eigenes Ding, das ich auch unabhängig von einem Haus zeichnen kann, beispielsweise in einer Wand meines Wohnzimmers.

Ein Dorf hat keinen Umriss, es ist kein Ding. Ich kann andrerseits innerhalb des Umrisses eines Hauses ein Fenster zeichnen. Dann ist das Fenster ein eigenes Ding, das ich auch unabhängig von einem Haus zeichnen kann, beispielsweise in einer Wand meines Wohnzimmers.

Beim Fenster kann ich überdies den Rahmen und das Glas als verschiedene Dinge unterscheiden, auch wenn ich das Glas im Fenster nicht zeichnen kann. Ich kann auf der Zeichnung eines Fensters gar nicht erkennen, ob das Glas vorhanden ist.

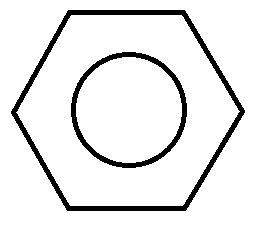

Innerhalb der verschachtelten Umrisse gibt es auch den speziellen Fall eines Lochs. Wenn ich beispielsweise eine Sechskantmutter  zeichne, zeichne ich den Umriss des Gegenstandes in Form eines Sechseckes. Die Mutter hat aber ein Loch, also sozusagen einen zweiten, inneren Umriss, den ich hier Binnenumriss nenne, weil ich ja weiss, dass ich - in gewisser Hinsicht - einen Gegenstand mit einem Loch zeichne, so dass das Loch als Gegenstand erscheint.

zeichne, zeichne ich den Umriss des Gegenstandes in Form eines Sechseckes. Die Mutter hat aber ein Loch, also sozusagen einen zweiten, inneren Umriss, den ich hier Binnenumriss nenne, weil ich ja weiss, dass ich - in gewisser Hinsicht - einen Gegenstand mit einem Loch zeichne, so dass das Loch als Gegenstand erscheint.

Als Loch bezeichne ich - umgangssprachlich - einen Hohlraum in einer homogenen Masse, wenn der Hohlraum wesentlich kleiner als die Masse ist.  Als Loch kann ich den Kreis einer Zeichnung nur sehen, wenn ich das Ding, in welchem das Loch ist, auf der Zeichnung auch sehe. Ich muss also das Referenzobjekt der Zeichnung erkennen. Ich gebe ein noch etwas komplizierteres Beispiel. Ein gedehnter "Kreis" steht als Umriss sowohl für eine Tischplatte als auch für ein Fenster oder für ein Kettenglied, je nach dem, was ich als Vordergrund auffasse.[17]

Als Loch kann ich den Kreis einer Zeichnung nur sehen, wenn ich das Ding, in welchem das Loch ist, auf der Zeichnung auch sehe. Ich muss also das Referenzobjekt der Zeichnung erkennen. Ich gebe ein noch etwas komplizierteres Beispiel. Ein gedehnter "Kreis" steht als Umriss sowohl für eine Tischplatte als auch für ein Fenster oder für ein Kettenglied, je nach dem, was ich als Vordergrund auffasse.[17]

Der Umriss ist eine vom Standpunkt des Betrachters abhängige Linie. Der Umriss zeigt aber in vielen Fällen auch nicht hinreichend, zu welchem Ding er gehört. Die Zeichnung zeigt nicht, wie der Umriss zu deuten ist. Umrisse von sehr verschiedenen Dinge sind gleich.  Ein Ball und ein rundes Loch zeichne ich in der Form eines Kreises. Bei einem Loch zeichne ich dabei gewissermassen den Umriss des Loches, oder anders gesagt, den Umriss von Nichts.

Ein Ball und ein rundes Loch zeichne ich in der Form eines Kreises. Bei einem Loch zeichne ich dabei gewissermassen den Umriss des Loches, oder anders gesagt, den Umriss von Nichts.

Sehr verschiedene Umrisse zeigen oft dasselbe Ding. Auf einer Zeichnung kann ich - wenn ich kein Referenzobjekt erkenne und das entsprechende Wissen dazu in die Zeichnung projiziere - nicht erkennen, ob es sich um einen Gegenstand mit zwei Umrissen oder um zwei verschiedene Gegenstände handelt.

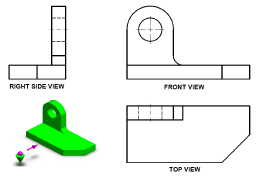

Eine Zeichnung ist zwar ein materieller und mithin ein dreidimensionaler Gegenstand. Weil die Striche aber alle auf derselben Ebene liegen, kann die Zeichnung den jeweils gezeichneten Gegenstand nicht wie eine Skulptur zeigen, sondern nur Risse des Gegenstandes. In viele Fällen ist das kein Problem, weil ich den gemeinten Gegenstand in seiner dreidimensionalen Form kenne und ihn mir leicht vorstellen kann. Es gibt aber Zeichnungen, die ich als Problematisierung dieser Beschränkung betrachte. Solche Zeichnungen machen mir das Problem, das sie lösen wollen, erst eigentlich bewusst. Ich erläutere zwei typische Fälle, nämlich eine perspektivisch geschickt gewählte Darstellung und die Rissdarstellung, die in technischen Zeichnungen verwendet wird.

Solche Zeichnungen machen mir das Problem, das sie lösen wollen, erst eigentlich bewusst. Ich erläutere zwei typische Fälle, nämlich eine perspektivisch geschickt gewählte Darstellung und die Rissdarstellung, die in technischen Zeichnungen verwendet wird.

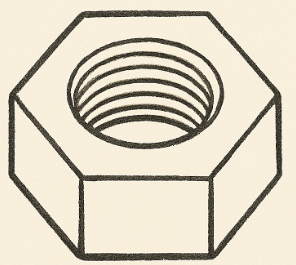

Auf einer Zeichnung mit mehreren Umrissen ist die Form des Referenzobjektes oft ambivalent, auch weil die Zeichnung nicht zeigt, in welchem Verhältnis die gezeichneten Striche stehen. Im Beispiel der Sechskantmutter kann der Kreis für ein Kugel stehen, die auf einem sechskantigen Blech liegt. Um solche Ungewissheit auszuschliessen, die natürlich nur in den Fällen auftreten, in welchen der sinnhafte Deutung des Referenzobjektes nicht möglich ist, weil die Zeichnung das - perspektivisch - nicht zulässt, brauche ich verschiedene Risse desselben Dinges, wie sie auf Konstruktionplänen üblich sind oder oft hilft eine perspektivisch andere Darstellung, die das Referenzobjekt deutlicher zeigt.

Konstruktionszeichnungen haben - als hergestellte Gegenstände - einen ganz bestimmten Zweck.[18] Sie werden dementsprechend in bestimmten Situationen gezeichnet. Sie stellen den jeweiligen Gegenstand von verschiedenen Seiten dar, um seine Form zu zeigen. In solchen Fällen wird der Gegenstand als vorab nicht bekannt vorausgesetzt. Seine Form wird dadurch bestimmt, dass er mehrmals gezeichnet wird. Das zeigt zunächst, dass nur eine Zeichnung die Form eines Gegenstandes nicht zeigen kann. Als Betrachter muss ich überdies natürlich erkennen, dass die drei Zeichnungen denselben Gegenstand von verschiedenen Seiten zeigen, obwohl es verschiedene Zeichnungen sind. Wenn sie als Herstellungsgrundlagen dienen müssen, genügt das Rissezeichnen nicht, es braucht zusätzliche Angaben wie Masse und Materialangaben. Hier geht es aber nur darum zu zeigen, was eigentliche Zeichnungen nicht zeigen.

haben - als hergestellte Gegenstände - einen ganz bestimmten Zweck.[18] Sie werden dementsprechend in bestimmten Situationen gezeichnet. Sie stellen den jeweiligen Gegenstand von verschiedenen Seiten dar, um seine Form zu zeigen. In solchen Fällen wird der Gegenstand als vorab nicht bekannt vorausgesetzt. Seine Form wird dadurch bestimmt, dass er mehrmals gezeichnet wird. Das zeigt zunächst, dass nur eine Zeichnung die Form eines Gegenstandes nicht zeigen kann. Als Betrachter muss ich überdies natürlich erkennen, dass die drei Zeichnungen denselben Gegenstand von verschiedenen Seiten zeigen, obwohl es verschiedene Zeichnungen sind. Wenn sie als Herstellungsgrundlagen dienen müssen, genügt das Rissezeichnen nicht, es braucht zusätzliche Angaben wie Masse und Materialangaben. Hier geht es aber nur darum zu zeigen, was eigentliche Zeichnungen nicht zeigen.

Konstruktionszeichnungen sind vereinbarte Darstellungen. Sie zeigen drei orthogonale Risse, die als Auf-, Grund- und Seitenriss bezeichnet werden, um die Form hinreichend zu bestimmen. Ausserdem werden Kanten, die jeweils in einem Riss nicht sichtbar sind, weil sie quasi auf der Rückseite liegen, also nur durch eine weitere Ansicht dargestellt werden könnten, gestrichelt gezeichnet. Auch das ist etwas, was die Zeichnung nicht zeigt, sondern der Betrachter vorab wissen muss.

Natürlich liegt auch naturwüchsige Zeichnungen eine implizite Vereinbarung zugrunde. Sie zeigen fast immer einen Aufriss.[19]

Wenn ich aus Ton eine Schale forme, spielt die Perspektive keine Rolle. Wenn ich eine Zeichnung herstelle, wähle ich einen Gesichtspunkt, der in der Zeichnung als Perspektive erscheint. Ich kann Gegenstände insbesondere so zeichnen, wie ich sie sehen würde, wenn ich an einem entsprechende Ort stünde. Ein Gegenstand, der auf dem Boden liegt, muss ich nicht von oben gesehen zeichnen. Wie vor allem Kinder zeigen, kann eine Zeichnung sogar verschiedene Gesichtspunkte vereinen. Auf Kinderzeichnungen kann ich beispielsweise ohne weiteres die Vorder- und die Rückseite eines Hauses gleichzeitig sehen.[20] Die technische Zeichnung kennt dazu die sogenannte Abwicklung, in welcher der Standpunkt auch aufgehoben ist. Ich zeichne einen Gegenstand so, wie ich ihn mir in meiner Lebenswelt vorstelle.

forme, spielt die Perspektive keine Rolle. Wenn ich eine Zeichnung herstelle, wähle ich einen Gesichtspunkt, der in der Zeichnung als Perspektive erscheint. Ich kann Gegenstände insbesondere so zeichnen, wie ich sie sehen würde, wenn ich an einem entsprechende Ort stünde. Ein Gegenstand, der auf dem Boden liegt, muss ich nicht von oben gesehen zeichnen. Wie vor allem Kinder zeigen, kann eine Zeichnung sogar verschiedene Gesichtspunkte vereinen. Auf Kinderzeichnungen kann ich beispielsweise ohne weiteres die Vorder- und die Rückseite eines Hauses gleichzeitig sehen.[20] Die technische Zeichnung kennt dazu die sogenannte Abwicklung, in welcher der Standpunkt auch aufgehoben ist. Ich zeichne einen Gegenstand so, wie ich ihn mir in meiner Lebenswelt vorstelle.

Ich habe bisher vor der elementaren Form des Zeichnens gesprochen, in welcher ich Umrisse von Referenzobjekten zeichne.

Das entwickelte Zeichnen stellt aber nicht nur die Referenzobjekte, sondern auch deren perspektivische Anordnung dar. Ich werde später auf das perspektivische Zeichnen eingehen, in welchem die Fluchtpunkt-Perspektive nur ein letzter Aspekt der Entwicklung darstellt. Hier geht es vorerst um das Anordnen von Referenzobjekten, so dass sich deren Umrisse teilweise verdecken können, und damit verbunden nicht vollständig gezeichnet werden. Die entsprechend angeordneten Teilumrisse provozieren eine räumliche Vorstellung, weil die Teilumrisse als solche wahrgenommen werden, wobei der Betrachter der Zeichnung die fehlenden Teile der Umrisse mental ergänzt.[21] Die nicht vollständig gezeichneten Referenzobjekte scheinen so hinter einem anderen zu stehen, obwohl die gezeichneten Striche natürlich in einer Ebene liegen.[22]

Ich werde später auf das perspektivische Zeichnen eingehen, in welchem die Fluchtpunkt-Perspektive nur ein letzter Aspekt der Entwicklung darstellt. Hier geht es vorerst um das Anordnen von Referenzobjekten, so dass sich deren Umrisse teilweise verdecken können, und damit verbunden nicht vollständig gezeichnet werden. Die entsprechend angeordneten Teilumrisse provozieren eine räumliche Vorstellung, weil die Teilumrisse als solche wahrgenommen werden, wobei der Betrachter der Zeichnung die fehlenden Teile der Umrisse mental ergänzt.[21] Die nicht vollständig gezeichneten Referenzobjekte scheinen so hinter einem anderen zu stehen, obwohl die gezeichneten Striche natürlich in einer Ebene liegen.[22]

Natürlich kann ich auf einer Zeichnung nicht die Referenzobjekte, sondern nur Striche anordnen. Ich kann aber optische Effekte erreichen, die ich als perspektivisch bezeichne, weil ich damit beispielsweise eine Tiefenwirkung erziele. Hier interessiert aber zunächst nicht dieser optische Effekt, sondern dass ich die Umrisse nicht vollständig zeichnen muss. Ich muss vom Umriss nur hinreichend viel zeichnen, so dass er quasi naturwüchsig ergänzt wird, weil das gemeinte Referenzobjekt vom Betrachter identifiziert wird. Die Gestaltpsychologen haben im Wesentlichen dieses naturwüchsige Ergänzen beschrieben und dabei quasi archetypische Gestalten entwickelt, die sich in den meisten Fällen mit geometrischen Figuren decken, die hier aber auch keine Rolle spielen.

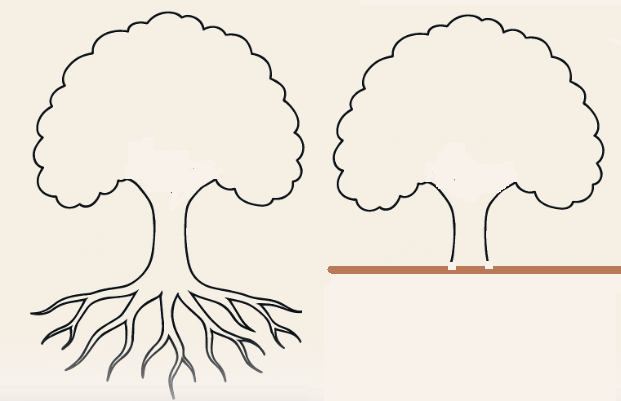

Eine spezielle Art des verdeckten Umrisses nehme ich im Normalfall gar nicht so war. Ich weiss natürlich, dass ein Baum eine Wurzel hat, die ich im Normalfall nicht sehe. Ich kann vom Umriss eines Baumes aber auch den Teil zeichnen, der über dem Boden ist. Und ich kann ihn unten an seinem Fuss quasi mit einer horizontalen Strich begrenzen. Dieser Begrenzung gehört nicht zu Baum, sondern ist ein Stück des Umrisses des Planeten, auf dem der Baum steht. In solchen Fällen ergänze ich die fehlenden Teile der Umrisses nicht. Ich mache mir nicht einmal bewusst, dass ich die Umrisse nicht vollständig sehe. Ich stelle mir ja die Wurzel eines Baumes auch nur in sehr speziellen Falles vor, wenn ich sie nicht gerade sehe, weil der Baum umgekippt, also quasi entwurzelt ist und seine Wurzel deshalb zeigt.

Ich kann vom Umriss eines Baumes aber auch den Teil zeichnen, der über dem Boden ist. Und ich kann ihn unten an seinem Fuss quasi mit einer horizontalen Strich begrenzen. Dieser Begrenzung gehört nicht zu Baum, sondern ist ein Stück des Umrisses des Planeten, auf dem der Baum steht. In solchen Fällen ergänze ich die fehlenden Teile der Umrisses nicht. Ich mache mir nicht einmal bewusst, dass ich die Umrisse nicht vollständig sehe. Ich stelle mir ja die Wurzel eines Baumes auch nur in sehr speziellen Falles vor, wenn ich sie nicht gerade sehe, weil der Baum umgekippt, also quasi entwurzelt ist und seine Wurzel deshalb zeigt.

Der Umriss wird sehr oft schematisiert. Bei einem Baum kann ich oft einzelne Äste oder Blätter erkennen, die den Umriss des Baumes mitbestimmen würden. Der Umriss, den ich in vielen Fällen zeichne, entspricht dem Umriss einer gedachten Folie, in die der Baum quasi eingepackt ist. Ich verwende beim Zeichnen eine je bestimmte Auflösung, in welcher Unebenheiten im Umriss verschwinden. Hier betrachte ich aber ein anderes Phänomen.

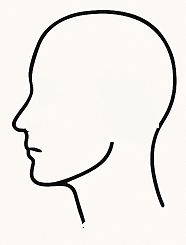

Dass ich von einen Baum nur den sichtbaren Bereich zeichnen muss, hat eine Inversion, die ich als Kontur bezeichne. Ein Berg beispielsweise hat keinen Umriss. Ich kann ihn aber wie einen Baum durch einen quasi unvollständige Umriss darstellen. Im Unterschied zum Baum ist der Berg kein Ding, er hat keinen wie auch immer versteckten oder verdeckten Umriss. Er hat als Referenzobjekkt einen Rand gegen den Himmel oder gegen andere Hintergründe, den ich zeichnen kann, wie wenn er Teil eines Umrisses wäre.

Ein Berg kann - wie etwa das Matterhorn - eine ganz bestimmte, leicht erkennbare Form haben, aber er hat unten, am Fuss des Berges, keine Grenze, die ich mit einem Strich festhalten könnte. Der Berg ist - im naturwüchsigen Aufriss - oben gegen den Himmel klar abgegrenzt, aber unten ist er grenzenlos. Ich kann deshalb seinen Umriss nicht zeichnen - obwohl ich den Berg als Ding auffasse, wenn ich ihn zeichne - und natürlich auch, wenn ich ihm einen Namen gebe.

keine Grenze, die ich mit einem Strich festhalten könnte. Der Berg ist - im naturwüchsigen Aufriss - oben gegen den Himmel klar abgegrenzt, aber unten ist er grenzenlos. Ich kann deshalb seinen Umriss nicht zeichnen - obwohl ich den Berg als Ding auffasse, wenn ich ihn zeichne - und natürlich auch, wenn ich ihm einen Namen gebe.

Als Konturen bezeichne ich, was ich wie Umrisse zeichne, unabhängig davon, ob es sich um Teile eines teilweise verdeckten Umrisses handelt. Wenn ich Konturen zeichne, schaffe ich mental Dinge, die einen Umriss haben. Konturen nehme ich wahr, wenn ich mental zeichne oder Striche einer Zeichnung einem fiktiven Umriss zuordne.[23]

Konturen werden oft verwendet, um Zeichnungen anschaulicher zu machen, indem sie auf eine Inhomogenität in den Flächen, die durch Striche abgegrenzt sind, verweisen, wie sie eben typischerweise durch Formaspekte der gezeichneten Gegenstände gegeben sind. In diesem Sinn sind Konturen ein Mittel der Darstellung, das wie die Schraffur die Differenz zwischen zeichnen und malen betrifft, die ich später behandeln werde. Das Verwenden von Konturen zeigt vor allem, dass die damit gezeichneten Sachen keine eigentliche Dinge sind. Es zeigt auch, dass Zeichnungen bestimmte Funktionen erfüllen sollen, die ich hier verkürzt als künstlerische Darstellung bezeichne. Der Anschauer des Werkes soll nicht den Gegenstand, sondern das Werk als gute Abbildung davon erkennen.

die durch Striche abgegrenzt sind, verweisen, wie sie eben typischerweise durch Formaspekte der gezeichneten Gegenstände gegeben sind. In diesem Sinn sind Konturen ein Mittel der Darstellung, das wie die Schraffur die Differenz zwischen zeichnen und malen betrifft, die ich später behandeln werde. Das Verwenden von Konturen zeigt vor allem, dass die damit gezeichneten Sachen keine eigentliche Dinge sind. Es zeigt auch, dass Zeichnungen bestimmte Funktionen erfüllen sollen, die ich hier verkürzt als künstlerische Darstellung bezeichne. Der Anschauer des Werkes soll nicht den Gegenstand, sondern das Werk als gute Abbildung davon erkennen.

Hier geht es mir aber darum, wie in der Kontur der Umriss aufgehoben ist. Ein Berg beispielsweise kann im Aufriss sichtbare Kanten zeigen, die nicht zum Umriss gehören, aber von einem anderen Standpunkt aus gesehen Teile des vermeintlichen Umrisses wären.

Hier geht es mir aber darum, wie in der Kontur der Umriss aufgehoben ist. Ein Berg beispielsweise kann im Aufriss sichtbare Kanten zeigen, die nicht zum Umriss gehören, aber von einem anderen Standpunkt aus gesehen Teile des vermeintlichen Umrisses wären.

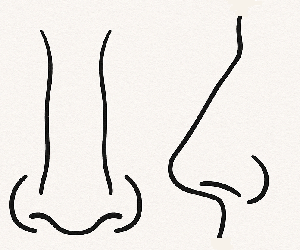

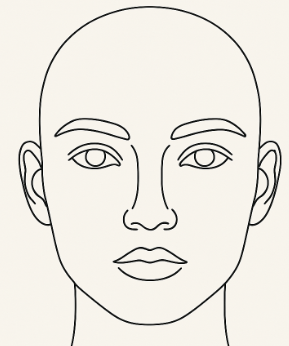

Die Nase im menschlichen Gesicht hat im Aufriss von vorne keine Kante, es gibt im Gesicht diese Grenze zwischen Wange und Nase nicht. Die Nase lässt sich von vorne gesehen eigentlich nicht zeichnen.  Sie wird aber sehr oft in Form von erfundenen Konturen gezeichnet, weil sie im Seitenriss als Teil eines Umrisses erscheint. Die Nase ist ein Teil des Kopfes und wird in dessen von der Seite gesehenen Umriss sichtbar.

Sie wird aber sehr oft in Form von erfundenen Konturen gezeichnet, weil sie im Seitenriss als Teil eines Umrisses erscheint. Die Nase ist ein Teil des Kopfes und wird in dessen von der Seite gesehenen Umriss sichtbar.

Der Kopf wird oft in einer Analogie zum Passbild gezeichnet wird, bei welchem der Kopf durch den Bildrand begrenzt wird, so dass ich den Rest des Körpers nicht sehen kann. Der Kopf hat aber - wie ein Berg - keinen Umriss, der menschliche Körper dagegen schon. Natürlich kann ich einen Teil des Menschen hinter einem Kleidungsstück verstecken, so dass der Kopf auch unten durch Striche abgegrenzt wird. Beim Zeichnen eines Kopfes verhalte ich mich analog zum Zeichnen eines Baumes, wenn ich dessen Wurzel nicht mitzeichne.

Fast alle Zeichnungen von Köpfen zeigen einen Teil des Halses, weil der Kopf - im Unterschied zum Schädel - keine Grenze hat. Der Hals wird in diesen Fällen einerseits Teil des Kopfes und hat unten keine Begrenzung. In solchen Fällen ergänze ich als Betrachter die fehlenden Teile der Umrisses nicht. Ich erkenne vielmehr, dass nicht das jeweils ganze Ding gezeichnet wurde.

Fast alle Zeichnungen von Köpfen zeigen einen Teil des Halses, weil der Kopf - im Unterschied zum Schädel - keine Grenze hat. Der Hals wird in diesen Fällen einerseits Teil des Kopfes und hat unten keine Begrenzung. In solchen Fällen ergänze ich als Betrachter die fehlenden Teile der Umrisses nicht. Ich erkenne vielmehr, dass nicht das jeweils ganze Ding gezeichnet wurde.

Anders als die Nase und die Ohren haben Augen und Mund eine sichtbare Grenze zum Gesicht, weil sie nicht von der nathlosen Gesichtshaut bedeckt sind. Der Mund erscheint mir wie das Fenster in der Hauswand als eigenes Ding, das ich zeichnen kann. Dabei sehe ich den Mund wie die Sechskantmutter als Ding, das aus Lippen besteht, die oft ein Loch begrenzen, das ich als Binnenumriss auffasse.[24]

Unter funktionalen Gesichtspunkten unterscheide ich analog zu den Umrissen Konturen und Binnenkonturen. In beiden Fällen bezeichne ich eine durch eine gezeichnete Kurve "gedachte" Linie, die einen Teil eines Umrisses repräsentiert. Ich unterscheide verschieden Arten der Binnenkontur. In beiden Fällen zeichne ich eine Kontur innerhalb einer Kontur oder innerhalb eines Umrisses. Mit Binnenkonturen erzeuge ich Formaspekte, die durch die Kontur oder Umriss nicht erkennbar sind.

In einem Fall mache ich mit einer Binnenkontur Dinge sichtbar, die innerhalb des gezeichneten Dinges liegen. Das ist etwa der Fall, wenn ich in einem Gesicht eine Nase zeichne, oder wie im bereits erläuterten Beispiel eine Bohrung in einem Werkstück.

In einem Fall mache ich mit einer Binnenkontur Dinge sichtbar, die innerhalb des gezeichneten Dinges liegen. Das ist etwa der Fall, wenn ich in einem Gesicht eine Nase zeichne, oder wie im bereits erläuterten Beispiel eine Bohrung in einem Werkstück.

In einem andern Fall geht es darum, bestimmte Aspekte der Form des Gegenstandes sichtbarer zu machen. Das gilt insbesondere für kontinuierliche Wölbung, die keine Anfang haben, wenn sie von vorne betrachtet werden. Ein typisches Beispiel dafür ist die Nase, die oft mit Strichen gezeichnet wird,

Ich will hier das Verhältnis zwischen Umriss und Kontur nochmals problematisieren. Jede Kontur begrenzt eine geometrische Fläche, die durch sie erst hervorgebracht wird. In vielen Fällen ist das, was ich als Umriss bezeichne, eigentlich auch eine Kontur, indem der Umriss eine schematische Vereinfachungen ist. Ein Baum besteht natürlich aus Ästen und Blättern, die ich nicht zeichne, wenn ich dessen Umriss in grober Auflösung zeichne. Beim wirklichen Baum kann ich vielleicht durch die Äste hindurch sehen, was ich wie Löcher konturieren könnte, obwohl es sich nicht um Löcher handelt. Ich erwähne das hier, um meine enormen Vereinfachungen nochmals hervorzuheben.

Ich betrachte dazu noch ein exemplarisches Beispiel: Die Haare auf dem menschlichen Kopf, die ich durch Konturen als Frisur zeichne. Als Frisur bezeichne ich insbesondere, was ich durch Konturen zeichne. Ich zeichne dabei nicht die Haare, sondern wie die Haare. In gewisser Hinsicht ist das Kopfhaar wie auch Augenbrauen eine Art Wald, der aus einzelnen Haaren besteht und deshalb keinen Umriss hat, obwohl ich die bedeckte Fläche leicht erkennen und zeichnen kann.

Das einzelne Haar ist ein Körper, der wie der Baum eine normalerweise nicht sichtbare Wurzel hat. Wenn ich ein Haar zeichne, steht der gezeichnete Strich für ein - allenfalls gewelltes - Rechteck, dessen Seiten so nahe zusammen sind, dass sie in einem Strich zusammenfallen. Konturen, die die Frisur betreffen, repräsentieren normalerweise nicht einzelne Haare, sondern Wölbungen innerhalb der Frisur, die ich als Wellen oder Locken bezeichne.

Das einzelne Haar ist ein Körper, der wie der Baum eine normalerweise nicht sichtbare Wurzel hat. Wenn ich ein Haar zeichne, steht der gezeichnete Strich für ein - allenfalls gewelltes - Rechteck, dessen Seiten so nahe zusammen sind, dass sie in einem Strich zusammenfallen. Konturen, die die Frisur betreffen, repräsentieren normalerweise nicht einzelne Haare, sondern Wölbungen innerhalb der Frisur, die ich als Wellen oder Locken bezeichne.

Solche Konturen scheinen einerseits oft einzelne Haare darzustellen und und sehen andrerseits oft wie Schraffuren aus. Es gibt Comicsfiguren, die nur drei oder vier Haar haben, aber bei einer normalen Behaarung gibt es natürlich keinen Grund, einzelne Haare zu zeichnen. Schraffuren behandle ich als Übergang zur Malerei.

Als Gemälde bezeichne ich umgangssprachlich ein Bild, bei welchem im Unterschied zur einer Zeichnung der gesamte Bildträger mit Farbe bedeckt ist. Der Ausdruck Gemälde wurde anfänglich hauptsächlich für umrandete Porträtmalererei mit Ölfarben verwendet, wie sie heute typischerweise in Museen hängen, wodurch sie als Kunst betrachtet werden, was hier keine Rolle spielt.[25] Dass in der sogenannte Renaissance die ersten Gemälde herstellt wurden, hat eine eigene Geschichte, die ihren Ursprung in religiösen Ikonen einerseits und neuen Materialien wie Oelfarben und Leinwand andrerseit gehabt haben mag. Interessant ist, dass damit ein Markt für Waren entstanden ist, die nur angeschaut werden, wodurch sich Kunst von der eigentichen Warenwirtschaft abgegrenzt hat, aber auch das spielt hier keine Rolle.

XXXNatürlich kann ich mich dafür interessieren, was auf dem Bild zu sehen ist. Aber hier interessiert mich das Genälde als Artefakt, also die Anordnung von farbigem Material auf einem Bildträger mit einer begrenzten Fläche, die eine gestaltete Einheit bildet. Der Einfachheit halber ziehe ich hier nur Gemälde in Betracht, die ich nicht als abstrakte Kunstwerke interpretieren muss, weil ich im Prinzip erkennen kann, was auf dem Gemälde abgebildet ist.

|

Umgangssprachlich bezeichne ich ein Bild, das mit Pinseln hergestellt wird, als Gemälde, während Bilder, die mit einem Bleistift gemacht werden, als Zeichnungen gelten. Als Kriterium gilt dabei das verwendete Werkzeug, unabhängig davon, wie es verwendet wird.[18] Kalligrafen machen mit Pinseln Striche und sehr viele Bilder, die mit einem Bleistift hergestellt werden, vor allem wenn sie keinen praktischen Zweck wie etwa Konstruktionszeichnungen haben, bedecken den gesamten Bildträger durch Schraffuren aller Art bis hin zu Schummerungen, also dem Ausmalen mit „liegender“ Bleistiftmine. |

|

Die Herstellung von Bildern unterliegt wie jedes Herstellen von Artefakten einer Entwicklung der dabei verwendeten Werkzeuge, die ich auch als Übergang von handwerklicher zu automatisierter Produktion beobachte. In gewisser Weise sagen mir die entwickelteren Werkzeuge, was ich beim Herstellen von Bildern quasi von Hand mache, wenn ich diese Werkzeuge noch nicht entwickelt habe. In diesem Sinne beobachte ich die Auslagerung von Operationen in Werkzeuge und jedes Werkzeug verdeutlicht mir das darin aufgehobene Handwerk. Und alles, wofür ich beim Herstellen von Bildern noch kein Werkzeug habe, bezeichne ich als den noch nicht verstandenen Teil des Herstellens von Bildern.

Die Herstellung von Bildern unterliegt auch einer evolutionären Arbeitsteilung, die auch aktuell sehr verschiedene rezente Formen hat. Wenn ich als Kunstmaler meine Farben selbst herstelle, befasse ich mit einem anderen Aspekt der Bildproduktion, als wenn ich in einer Fabrik am Fliessband arbeite, an welchem gerahmte Poster oder Heiligenbildchen produziert werden. Hier beobachte ich aber nicht die Herstellung von Bildern, sondern nur einen Aspekt davon, nämlich das Auftragen von Farbe auf den Bildträger.

Das Herstellen von Bildern ist eine Tätigkeit, die ich wie keine andere Tätigkeit - ausser dem Schreiben, das ja auch auf Farbauftragen beruht - sonst auf den verschiedenen Stufen ihrer technologischen Entwicklung selbst ausübe und deshalb in einem spezifischen Sinn erkenne. Ich benutze auch heute noch Bleistifte zum Zeichnen, aber ich stelle auch Zeichnung mit Computerprogrammen im Internet her.

Bei eigentlichen Bildern unterscheide ich, ob alle Bildpunkte auf dem Bildträger durch farbiges Material belegt sind oder nicht. Ersteres ist bei Fotografien exemplarisch der Fall, beim Negativfilm beispielsweise, weil eine homogene Schicht auf dem Filmträger ist, die überall belichtet wird. Bei älteren Fotos ist oft ein weisser Rand zu sehen, den ich der Rahmung des Bildes zurechne. Der mit Farbe gestaltete Bereich der Fotografie hat keine Lücken. Das ist auch bei konventionellen Gemälden der Fall. Ein Gemälde mag nie ganz fertig sein, aber es ist - von künstlerischen Fällen abgesehen - sicher noch nicht fertig, wenn noch unbemalte Leinwand zu sehen ist. Eine eigentliche Zeichnung dagegen besteht aus Strichen, die nur einen kleinen Teil der Fläche des Bildträgers bedecken.

|

Umgangssprachlich wird ein Bild, das mit einem Pinsel hergestellt wird, als Gemälde bezeichnet, während Bilder, die mit einem Bleistift gemacht werden, als Zeichnungen gelten. Als Kriterium gilt dabei das verwendete Werkzeug, unabhängig davon, wie es verwendet wird.[7x] Kalligrafen machen mit Pinseln Striche und sehr viele Bilder, die mit einem Bleistift hergestellt werden, vor allem wenn sie keinen praktischen Zweck wie etwa Konstruktionszeichnungen haben, bedecken den gesamten Bildträger durch Schraffuren aller Art bis hin zu Schummerungen, also dem Ausmalen mit „liegender“ Bleistiftmine. Fortsetzung folgt .. =====10) Als Linie bezeichne ich – in einer etwas euklidischen Auffassung -, was ich mit einer nicht unterbrochenen Bewegung mit einem Bleistift auf einem Papier darstellen kann. Die gerade Linie oder Gerade stellt ein Spezialfall dar, der andere Linien als Kurve erscheinen lässt. Die Linie hat bei Euklid nur eine Dimension. Was ich zeichne ist also keine Linie, sondern einen Strich, der ein dreidimensionaler, materieller Gegenstand ist. Mit einem Strich kann ich insbesondere den Verlauf einer Linie darstellen. (zurück). 11) E. von Glasersfeld verdeutlicht – wohl nicht ganz bewusst – mit die Augenbewegung, was er mit dem Ausdruck „mental“ – jenseits der Philosophie – bezeichnet. (zurück). 12) Micky sehe ich gezeichnet und teilweise ausgemalt. Mona ist nicht gezeichnet, sie ist nicht aus-gemalt, sondern gemalt. Die Grenze zwischen ihrem Gesicht ist keine schwarze Linie wie bei Micky, sondern eine andere Farbe. Ich glaub(t)e, dass kann jeder sehen. Es ist aber so, dass das für viele kein Unterschied ist, weil sie genau darauf nicht schauen. Dann aber ist noch die handwerkliche Frage, ob Herr da Vinci die MonaLisa zuerst gezeichnet und dann nicht nur aus-, sondern übermalt habe, oder ob er sie gemalt habe, ohne sie zuerst zu zeichnen. Dazu unerheblich, aber interessant sind Meinungen von Experten: „Wie in vielen anderen seiner Arbeiten wandte Leonardo auch in diesem Bild die von ihm perfektionierte Sfumato-Technik sowohl beim Hintergrund als auch bei Gesichtsdetails an. Durch Sfumato, was aus dem Italienischen übersetzt „neblig“ oder „verschwommen“ bedeutet, wirkt der Hintergrund wie durch einen Dunst oder Rauchschleier wiedergegeben. Im Antlitz deutlich wird diese Technik in den sehr weichen, fast verschwimmenden Hell-Dunkel-Übergängen an den Rundungen des Kopfes, an den Augenwinkeln und dem rechten Mundwinkel (aus der Sicht des Betrachters).“ (zurück). 13) Natürlich gilt das auch für die dissipativen Strukturen am Computerbildschirm; die leuchtenden Zeichen sind so materiell wie Graphitkonstruktionen. (zurück). mmmmmmm Literatur Jenni, Oskar: "Wie Kinder die Welt abbilden - und was man daraus folgern kann" Anmerkungen 1) Das Verfahren, das ich als Hyperkommunikation bezeichne, habe ich in den Texten Schrift-Sprache und Theorie der Theorie ausführlicher erläutert. (zurück)2) Interessant finde ich in diesem Zusammenhang die verbreitete Vorstellung, wonach Affen kognitiv sehr wohl im Stande wären zu sprechen, dass sie nur nicht über die notwendigen körperlichen Voraussetzungen zum Artikulieren verfügen (zurück) 3) Die Faust'sche Tat ist eine hilflose Abstraktion, worauf Faust mit seinen Erwägungen über Logos explizit verweist. Faust hat Philosophie studiert, weiss aber nicht, wie er Logos deuten soll. Er weiss nur, dass Philosophie nicht hilft. Ich weiss nicht, was W. von Goethe als Philosophie bezeichnet hat. Ich verwende das Wort im engeren Sinn für die Lehre von I. Kant, die durch G. Hegel aufgehoben und beendet wurde, also für das, was gemeinhin als Deutscher Idealismus bezeichnet wird. Andere Wörter dafür sind Erkenntnistheorie oder dialektische Logik. Diese Philosophie kennt keine gegenständliche Tätigigkeit, nur die abstrakte Tat. (zurück) 4) H. Arendt schreibt, dass jedes Herstellen als linearer Prozess im Unterschied zum zirkulären Arbeiten, das sie der Natur zuordnet, einen Anfang und ein Ende hat, und die Grundlage der Vorstellung eines Anfangs überhaupt bildet. Sie ist aber Philosophin genug, um dem Herstellen keine weitere Beachtung zu schenken. (zurück) 5) Ich werde in diesem Text nur kurz auf das Herstellen überhaupt eingehen, weil ich das im Projekttext ausführlich behandle. Hier behandle ich das Zeichnen als Herstellen. Auch das Schreiben werde ich hier nicht grundsätzlich behandeln. Ich werde das Schreiben hier nur unter dem Gesichtspunkt der Differenz zum Zeichnen behandeln. Da ich aber das Schreiben wie das Malen als je spezifische Alternativen zum Zeichnen begreife, dienen mir hier die Unterschiede zur Verdeutlichung des Zeichnens. (zurück) 6) Ich kann mich auch gut an die beiden Fächer erinnern, in welchen ich in der Mittelschule zeichnen musste. Das Fach, das Zeichnen geheissen hat, war eine Art Kunstunterericht, und im anderen Fach, das Trigonometrie geheissen hat, zeichneten wir geometrische Figuren. (zurück) 7) Das phänographische Verfahren hat nichts zu tun mit der Phänomenologie von E. Husserl, in welcher durch schrittweises Absehen von den alltäglichen Gegebenheiten philosophische Ursprungsaussagen möglich sein sollen. Die Phänographie dient nur der deskriptiven Verdeutlichung der je verwendeten Sprache. (zurück) 8) Ich habe keinen plausiblen Oberbegriff zu Skulptur gefunden. "Dreidimensionales, körperhaftes Objekt der bildenden Kunst" ist schon halbwegs richtig, aber irgendwie unsäglich. Deshalb habe ich den Begriff Anschauwerk erfunden. (zurück) 9) "Im Prinzip" heisst "eigentlich nicht". Ich spreche später von Kontur. (zurück) 10) Ich werde später erläutern, inwiefern Striche, die ich am Bildschirm eines Computers sehe, materielle Striche sind. (zurück) 11) Wenn ich mich - wie einstmals Euklid - mit Geometrie befasse, zeichne ich geometrische Figuren, aber solche Zeichnungen betrachte ich nicht als Sinnzeichnungen. Sie sind in einem bestimmten Sinn formal, sie zeigen keine Dinge, sondern (nur) Muster. Ich kann auch in Kunstwerken, etwa von P. Klee, geometrische Figuren erkennen. P. Klee schreibt aber explizit "Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar", dass er als Künstler also keine Sinnzeichnungen im hier gemeinten Sinn macht. P. Klee hat auch Strichzeichnungen gemacht, die ich als Kopffüssler bezeichnen würde, wenn er ein Kind statt ein Kunstmaler wäre (siehe "Was fehlt ihm?"). (zurück) 12) Jede Vorstellung, die ich von Licht habe, ist dreidimensonal. Ich sehe aber natürlich nicht das Licht, sondern Striche. (zurück) 13) Diese Unterscheidung von verschiedenen Symbolen hat C. Peirce eingeführt. Auch darauf werde ich später in einer Genesis des Zeichnens zurückkommen. (zurück) 14) Ich werde später auf das Kritzeln von Kindern zurückkommen. (zurück) 15) Hier spielt Kunst keine Rolle. Kunst ist ein Handlungszusammenhang. (zurück) 16) Wahrnehmung ist ein zentrales Thema der Psychologie. In der Wahrnehmungslehren, die ich kenne, spielt das Zeichnen keine Rolle. Ich werde später darauf zurückkommen, hier aber bereits anmerken, dass Wahrnehmungslehren kategoriell anders liegen, weil sie anstelle der herstellenden Tätigkeit die Wahrnehmung ins Zentrum rücken. (zurück) 17) S. Ceccato, von welchem dasb Beispiel stammt, reflektiert nicht, dass es sich um eine Zeichnung handelt, weil er sich für eine postulierte Aufmerksamkeit interessiert, die steuern soll, was ich als Vordergrund auffasse. Er meint, ein Fotoapparat könne nicht erkennen, ob er ein Loch, einen Ring oder eine Platte "sehe". (zurück) 18 Ich verwende hier den Ausdruck Zweck in einem sehr üblichen Sinn verkürzt, anstelle von Gegenstandsbedeutung. Eigentlich beziehe ich Zweck auf das Herstellen, nicht auf das Hergestellte. (zurück) 19) Es handelt sich um eine Art tacit knowledge dazu, wie Zeichnungen zu interpretieren sind. (zurück) 20 Auf Kinderzeichnungen werde ich noch ausführlicher zurückkommen. (zurück) 21 Den Ausdruck mental verwende ich genau in diesem Sinn anstelle von vorstellungsmässig: ich ergänze mein Gesichtsfeld, ohne dass ich die betrachtete Zeichnung ergänze. (zurück) 22 Viele Bilder, die älter (oder eben weniger entwickelt) sind, als die Fluchtpunktperspktive, zeigen diese Art der Perspektive. (zurück) 23) Eine spezielle Kontur bezeichne ich als Horizont. Als Horizont bezeichne ich eine Linie, die den Himmel von der Erde abgrenzt. Sie macht die Erde zum Ding. Ich werde später darauf zurückkommen. (zurück) 24) Ich werde später behandeln, wie ich durch Zeichnen entscheide, was ich als Ding auffasse. Nase und Mund werden dabei Beispiel bleiben, weshalb ich sie hier bereits erwähne.. (zurück) 25) Das Kriterium "im Museum hängen" hat beispielsweise N. Luhmann in seiner Kunstgeschichte verwendet, wobei er von Galerien spricht, weil es zunächst noch keine Museen gab. (zurück) |