Die blaue Silhouette zeigt einen Fahrer mit breiten Reifen, der rote Schatten einen Biker mit schmalen Pneus: Je breiter der Reifen, desto mehr Schräglage ist bei gleicher Kurvengeschwindigkeit und gleichem Kurvenradius notwendig.

Auf die Welt kam die Suzuki GSX-R 750 vor elf Jahren mit einem 140 Millimeter breiten Hinterradreifen - damals eine Sensation, rollten doch mit Ausnahme einiger Big Bikes sämtliche Sportler auf Schlappen der Dimension 120 oder 130 daher. 1989, im Geburtsjahr der Kawasaki ZXR 750, war ein 170er Reifen das Maß aller Dinge und das neue grüne Superbike natürlich damit bestückt. Ein Jahr darauf legte die GSX-R 1100 mit 180 Millimeter sogar noch eins drauf. Inzwischen waren bei einigen Modellen auch die Vorderradreifen auf eine Breite von 130 Millimeter angewachsen, was fünf Jahre vorher noch als sportliches Format auf Hinterrädern galt.

Die momentan letzte Runde in diesem Wettrüsten eröffneten Honda und Ducati 1994: eine Schwarte der Größe 190/50 auf einer sechs Zoll breiten Hinterradfelge ziert die RC 45 und die 916, und seit 1995 auch die neuen Superbikes GSX-R 750 und ZX-7R von Suzuki und Kawasaki. So gingen die Reifen der Sportmotorräder immer mehr in die Breite, doch allmählich scheint die Physik dem Grenzen zu setzen. “Respekt”, sagt da ein jeder 500er Grand Prix-Pilot oder Superbike WM-Fahrer. In ihren Rennklassen hat sich die hintere Reifenbreite schon vor Jahren zwischen 180 und 185 Millimeter eingependelt. Nur in Ausnahmefällen, auf Strecken wie Zeltweg mit vielen schnellen Kurven wird ein 190er Reifen montiert, um mit einer möglichst großen Reifenaufstandsfläche dem Abrieb mehr Gummi entgegen zu setzen. Versuche mit 200 Millimeter breiten Schlappen wurden wieder aufgegeben, weil sie kaum noch zu realisierende Schräglagen erfordern: In der Kurve stützt sich ein Motorrad über eine Kraft, die auf der Linie zwischen Schwerpunkt und Reifenaufstandspunkt liegt, gegen die auftretende Flieh- und Gewichtskraft ab. Bei gleicher Kurvengeschwindigkeit und gleichem Kurvenradius muß ein Motorrad um so stärker abgewinkelt werden, je breiter der Reifen ist, da der Reifenaufstandspunkt immer weiter von der Fahrzeugmitte weg zur Kurveninnenseite hin wandert.

Doch die größere notwendige Schräglage ist nicht der einzige Nachteil. Störkräfte durch Bodenwellen oder Absätze im Fahrbahnbelag, die auf den außermittigen Reifenaufstandspunkt wirken, können vor allem auf schlechten Landstraßen für ein kippeliges Fahrverhalten sorgen. So mußte die neue GSX-R 750 im Fazit des Einzeltests (MOTORRAD 26/1995) folgende Kritik einstecken: "Wirklich störend ist im Alltagsbetrieb die sensibel auf Bodenunebenheiten reagierende Bereifung." Grund genug für MOTORRAD-Reifenspezialist Werner Koch, die Suzuki hinten auf Reifen der Größe 180/55 und eine von PVM in Windeseile produzierte 5,5 Zoll breite Felge abzurüsten. Die Zahl 55 drückt übrigens das Verhältnis zwischen Reifenbreite und -höhe in Prozent aus: Die Höhe beträgt 55 Prozent der Reifenbreite, also theoretisch 99 Millimeter. In der Praxis schöpfen aber die Hersteller schon wegen der optischen Wirkung meist die erlaubte Toleranzgrenze bei den Reifenangaben nach oben hin aus, so liegt zum Beispiel die tatsächliche Breite eines 180/55 Reifen auf einer 5,5 Zoll breiten Felge je nach Marke zwischen 182 und 186 Millimeter. Die in diesem Vergleich gefahrenen Pirelli Dragon MTR02 der Dimensionen 180/55 und 190/50 maßen 185 und 194 Millimeter. Immerhin zeigten diese neun Millimeter Wirkung: "Sie läuft leichter um enge Kehren, die Kippligkeit auf welligem Belag ist fast weg. Für die Landstraße ist die Kombination 180/55 auf einer 5,5 Zoll Felge die deutlich bessere Wahl", notierte Tester Werner Koch ins Fahrtenbuch der GSX-R. Einzig ihre Spurrillenempfindlichkeit hat die Suzuki auch mit der schmaleren Bereifung nicht abgelegt. Hier spielt wohl eher die Kontur des Vorderradreifens die entscheidene Rolle.

Für eine echte Überraschung sorgte die Alternativbereifung auf der Rennstrecke: Wie erwartet war die Suzuki handlicher beim Einbiegen, doch auch beim Herausbeschleunigen blieb sie trotz der etwas kleineren Reifenaufstandsfläche stabiler auf Kurs als mit der Originalbereifung. Schuld daran ist die weit nach außen gezogene Lauffläche des 190er Pneus: Beim Beschleunigen in Schräglage wirkt auf den äußeren Rand der Lauffläche und auf die Reifenflanken ein solch enormer Druck, daß der Reifen in diesem Bereich nachgibt und einklappt. Ein ständiges Pumpen der Hinterhand ist die Folge. Mit dem schmaleren 180er Reifen ist diese Unruhe verschwunden, und deshalb gewinnt er auch die Rennstrecken-Wertung.

Zumindest was das Breitenwachstum der Vorderradreifen angeht, hat schon vor einigen Jahren die Vernunft über publikumswirsame Optik gesiegt, und man begnügt sich in der Regel mit einer Breite von 120 Millimetern. Vorn bringt der nach außen wandernde Reifenaufstandspunkt den zusätzlichen Nachteil, daß enorme Lenkmomente beim Bremsen in Schräglage auftreten. So stehen die wenigen Motorräder, die noch mit einem 130er Vorderradreifen ausgeliefert werden, regelmäßig wegen ihres starken Aufstellmoments, das Mensch und Maschine an den Kurvenaußenrand drängt, in der Kritik.

|

Die blaue Silhouette zeigt einen Fahrer mit breiten Reifen, der rote Schatten einen Biker mit schmalen Pneus: Je breiter der Reifen, desto mehr Schräglage ist bei gleicher Kurvengeschwindigkeit und gleichem Kurvenradius notwendig. |

|

Reifenbreite und Schräglage

|

In Schräglage greift die Gewichtskraft G und Fliehkraft F im gemeinsamen Schwerpunkt S von Fahrer und Maschine an. Ein Gleichgewichtszustand ist dann erreicht, wenn die daraus resultierende Kraft R die gedachte Verbindungslinie zwischen den Aufstandspunkten A von Vorder- und Hinterradreifen schneidet. Der dabei auftretende Neigungswinkel a liegt zwischen der Senkrechten und der Verbindungslinie zwischen A und Schwerpunkt S. Da der Reifenaufstandspunkt A nicht in der Fahrzeugmitte liegt, sondern um den Betrag r zur Kurveninnenseite hin wandert, muß das Motorrad zusätzlich um den mit zunehmender Reifenbreite größer werdenden Korrekturwinkel g geneigt werden. Dieser Korrekturwinkel und der Neigungswinkel a ergeben zusammen den tatsächlichen Schräglagenwinkel d zwischen Senkrechter und Fahrzeugmitte. |

|

Verschiedene Einflußgrößen haben Wirkung auf die Geradeauslaufstabilität: Die Fahrphysik unterscheidet zwei Geschwindigkeitsbereiche, in denen unterschiedliche Effekte ein ungestörtes Dahinrollen sicherstellen. Bei Geschwindigkeiten unterhalb von etwa 30 km/h spricht man vom "Kenterbereich", darüber vom "stabilen Bereich". Im Kenterbereich unterstützt die Fahrwerksgeometrie den Motorradfahrer. Jeder, der schon einmal ein Fahrrad am Sattel geschoben hat, weiß, daß das Vorderrad einschlägt, sobald das Fahrrad zur Seite geneigt wird. Dieses "Eigenlenkverhalten" haben selbstverständlich auch Motorräder. Es entsteht durch das Zusammenspiel von Lenkkopfwinkel und Nachlauf. Dabei gilt: je geringer der Lenkkopfwinkel und je länger Nachlauf und Radstand, desto träger das Eigenlenkverhalten. Ein niedriger Schwerpunkt kommt der Fahrstabilität entgegen, weil er das Motorrad unempfindlicher gegen Störungen macht. Wieso aber hilft die Lenkung, die eigentlich für Kurven erdacht ist, bei der Geradeausfahrt?

Nehmen wir einmal an, unser Motorrad neigt sich zur Seite. Sofort schlägt dann die Lenkung in die entsprechende Richtung ein, das rollende Fahrzeug kippt in eine kaum merkliche Kurve. Bei Kurvenfahrt wirkt die sogenannte Zentrifugalbeschleunigung (sie ist vom Kurvenradius und von der Geschwindigkeit abhängig). Sie greift im Schwerpunkt an und bewirkt eine Fliehkraft, die das Motorrad aus der Schräglage aufrichtet. Der Fahrer, der die minimale Auslenkung spürt, verstärkt die Lenkbewegung unterbewußt. Daraufhin übersteigt die Fliehkraft die im Schwerpunkt angreifende Schwerkraft. Schräglage und Lenkeinschlagwinkel verringern sich, bis sie bei stabiler Schwerpunktlage ganz auf Null zurückgehen - die Geradeausfahrt ist wieder sichergestellt. Da beim Fahren ständig störende Einflüsse wirken, kommt es zu einem dauernden Auspendeln um die Schwerpunkt-Senkrechte nach oben beschriebenem Muster. Fahrer und Fahrzeug beschreiben zur Stabilisierung praktisch eine Schlangenlinie.

Im stabilen Bereich, also über etwa 30 km/h Geschwindigkeit, kommt ein weiterer Effekt zum Tragen: die Rotationsenergie der Räder (die auch schon im Kenterbereich ein wenig stabilisiert). Diese wirkt folgendermaßen: Jede Form rotierender Massen verfügt über ein sogenanntes Trägheitsmoment. Rotieren unsere Räder, gewinnen sie, abhängig von besagtem Trägheitsmoment und der Umdrehungszahl, also der Fahrgeschwindigkeit, an Rotationsenergie. Je größer die Rotationsenergie, desto träger reagiert das ganze System auf Auslenkungsbewegungen um die Lenkachse und desto stabiler fährt das Motorrad geradeaus. Aufrecht rotierende Räder widersetzen sich einer Kippbewegung. Das gleiche Phänomen ist zum Beispiel bei einem mit hoher Drehzahl rotierenden Winkelschleifer zu spüren.

Diese Trägheit, die uns sicher geradeausfahren läßt, ist auch beim Fahren spürbar: Motorräder mit großen oder schweren Rädern fahren stabiler geradeaus als etwa ein Roller mit winzigen Zehn-Zoll-Rädern. Umgekehrt machen kleine, leichte Räder das Motorrad handlicher. Immer gilt: je schneller die Fahrt, desto größer die Lenkkräfte. Vor allem aber: je schneller die Fahrt, desto geringer die Umfalltendenz.

|

Das Motorrad neigt sich in Schräglage. Fahrer und Fahrzeug lenken weiter ein, worauf sich die Fuhre wieder aufrichtet. Praktisch erfolgt ein ständiges Pendeln. |

|

|

Telegabeln können die Federungs- und Dämpfungsarbeit am Vorderrad nur unvollkommen verrichten. Hohe Biegemomente beim Bremsen verspannen Gleit- und Standrohre gegeneinander und beeinträchtigen das Federungsvermögen. Gleiches bewirken Querkräfte in Kurvenfahrt. Achsschenkellenkungen haben diese Nachteile theoretisch nicht. In der Funktion getrennte Bauteile sind für die · Radführung · Aufnahme des Bremsmoments und der Radlagerung und · Lenkung ausgelegt. Bei der abgebildeten Konstruktion führt eine geschobene Einarmschwinge das Vorderrad, die sich über ein Federbein an einem Rahmenausleger abstützt. An ihrem vorderen Ende beherbergt sie einen Gelenkkopf, der die Lenkbewegungen des Vorderrads ermöglicht. Die Radlagerung übernimmt der Achsschenkel. An ihm ist die Bremszange montiert. Die Bremskräfte leitet der Achsschenkel über ein Dreieck aus Stahlrohren in den Rahmen ein. Die eigentliche Lenkung ist von den radführenden und federnden Bauteilen abgekoppelt. Um die Auf- und Abbewegungen des Vorderbaus von der Lenkung freizuhalten, verbindet ein Gelenksystem den Achsschenkel mit dem Lenker. Eine stabile Lenkkopfaufnahme, wie bei Telegabeln unabdingbar, ist entbehrlich. Die Vorteile der Achsschenkellenkung liegen auf der Hand: · Federung und Dämpfung werden beim Bremsen nicht beeinflußt. · Das Bremsnicken wird eliminiert. · Der Federweg kann klein gewählt werden. Dem stehen Nachteile gegenüber. So ist die Fertigung der Achsschenkellenkung aufwendig, und viele Gelenke machen verschleißanfällig. Wie zukunftsträchtig diese Radaufhängung ist, beweist Honda. 1989 werden die ersten Serienmaschinen mit Achsschenkellenkung vom Band rollen. Der Mineralölkonzern elf erprobt seit Jahren im Rennsport neue Vorderradaufhängungen. Im Bild der letzte Stand an der 500-cm³-Grand Prix-Maschine Für BMW entstand diese Achsschenkellenkung |

|

Ph 11Anwendungen |

Motorradfahrer in der Kurvenfahrt |

|

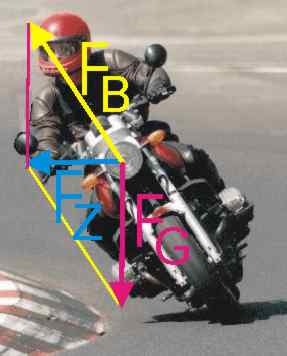

GeradeausfahrtBei der Geradeausfahrt eines Motorrads herrscht Kräfte- und Drehmomentgleichgewicht. Die Resultierende Kraft ist Null. Kräftegleichgewicht: Drehmomentengleichgewicht: Zur Kräfteanzeige gehen Sie mit der Maus über das Bild!

|

KurvenfahrtBei der Kurvenfahrt eines Motorrads benötigt das Motorrad eine zur Innenseite der Kurve hin gerichtete Zentripetalkraft. Dies erreicht man durch eine zusätzliche seitliche Komponente der Bodendruckkraft FB seitliche Haftung hat. Die Bodendruckkraft ist nicht mehr senkrecht, muss aber nach wie vor durch den Schwerpunkt des Gefährts verlaufen, damit das Motorrad nicht umfällt. Deshalb ist die Neigung des Motorrads notwendig. Zur Kräfteanzeige gehen Sie mit der Maus über das Bild!

|

|

Verschiebt man die Bodendruckkraft FB längs ihrer Wirkungslinie in den Schwerpunkt des Gefährts, so erkennt man: Die Zentripetalkraft FZ ist die vektrorielle Summe aus Gewichtskraft FG und schräger Bodendruckkraft FB. |

|

Zur Berechnung von Winkeln und Kraftbeträgen tut man sich oft leichter, wenn man die der Zentripetalkraft FZ entgegengesetzt gerichtete Trägheitskraft FZF betrachtet. Diese Trägheitskraft F = m·a scheint der beschleunigte Motorradfahrer zu spüren. Man nennt diese Scheinkraft Zentrifugalkraft FZF. Nun erkennt man auch wieder gut das Kräfte- und Drehmomentengleichgewicht

im beschleunigten Motorrad. Die parallel zum Boden gerichtete Komponente der Bodendruckkraft kann nie größer sein als die maximale Haftkraft der Reifen auf der Unterlage. |