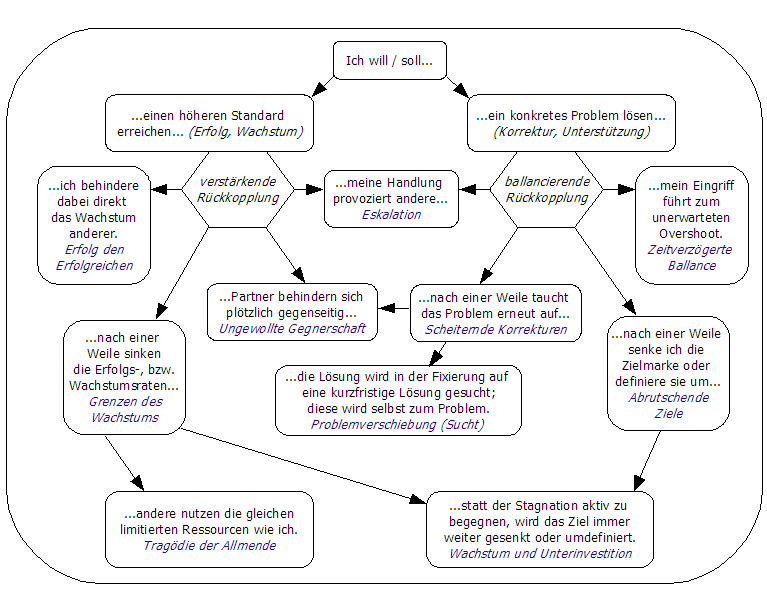

Als Systemarchetyp bezeichne ich - in Anlehnung an P. Senge - häufig beobachtbarer Verhaltensmuster. Sie lenken bei der Systemanalyse die Aufmerksamkeit und ermöglichen das rasche Erfassen der wichtigen Prozesse.

Die beste Methode, um Archetypen zu begreifen, besteht darin, sich eigene Version davon aufzuzeichnen. Auch wenn P. Senge die Unternehmensgestaltung beschrieben hat, eignen sich diese Archetypen, um alltägliche Interaktionsphänomene rasch zu klassifizieren.

Alle bisher entwickelten Systemarchetypen basieren auf verschiedenen Kombinationen der beiden elementaren Rückkopplungskreisläufe aus der Systemtheorie; Senge nennt sie verstärkende (reinforcing) und balancierende (balancing) Rückkopplung. Ständige Hilfsmittel zum Verständnis der Kreisläufe sind die Veranschaulichung von Zeitverzögerungen und beeinflussenden limitierenden Faktoren.

Zeitverzögerte Balance

Eskalation

Erfolg den Erfolgreichen

Grenzen des Wachstums

Problemverschiebung

Scheiternde Korrekturen

Abrutschende Ziele

...

Ein Beispiel ausführlicher:

Problemverschiebung

Struktur: Hierbei wird zunächst ein kurzfristig balancierender mit einem langfristig balancierenden Kreislauf kombiniert. Im Laufe der Dynamik wandelt sich diese Struktur; der langfristig balancierende Kreislauf wird überbrückt, es kommt zu einer Kombination aus einem kurzfristig balancierenden und einem sich verstärkenden Kreislauf.

Zustandsdiagramm für die Problemverschiebung

Dynamik: Wird die eigentliche Ursache eines Problems nicht erkannt oder ausgeblendet, kommt es zur Anwendung kurzfristig wirksamer (=symptomatischer) Lösungen. Durch andauernde Bevorzugung dieses kurzfristig balancierenden Kreislaufs wird der Weg zu einer langfristig effektiven Lösung überbrückt. Durch sich kumulierende Nebenwirkungen auf diesem Seitenpfad entsteht ein neues Problem, wobei das ursprüngliche Problem immer mehr an Bedeutung verliert; es entsteht eine Problemverschiebung. Dabei kommt es zum oben erwähnten Strukturwandel; der kurzfristig balancierende Kreislauf ist nun mit einem sich verstärkenden gekoppelt, der das neue Problem dominieren lässt.

Diese Eigendynamik spiegelt die Entstehung und Aufrechterhaltung einer Sucht wider. Das ungelöste ursprüngliche Problem wird unentwegt symptomatisch behandelt, bis es schließlich an Bedeutung verliert; nun ist die Sucht als sich verstärkende Rückkopplung das dominierende Problem.

Beispiel (im Beispiel):

##Einer Schülerin gelingt es nicht, Lernstress durch Entspannungstechniken abzubauen. Um sich kurzfristig zu beruhigen, beginnt sie mit dem Rauchen (= symptomatische Lösung). Mit der Zeit erreicht sie ihre Belastungsgrenze immer früher, und raucht deshalb immer öfter (= Verstärkung). Durch das neue Problem 'Nikotinabhängigkeit' verliert sie sukzessive ihre natürliche Entspannungsfähigkeit.

Lösung: Durch bewusste regelmäßige Selbstbeobachtung lassen sich kurzfristige Handlungen als symptomatische Scheinlösungen entlarven. Hintergrundinformationen und ein geübtes Zeitmanagement ermöglichen Strategien und Freiräume für ein Aufspüren einer langfristig effektiven Lösung.