in: Storrer, Angelika / Harriehausen, Bettina: Hypermedia für Lexikon und Grammatik, Narr, Tübingen 1998

Hypertexte mögen praktischen Nutzen haben - was, falls es auch

in diesem Band nicht getan wurde, noch zu zeigen wäre -, ich will

mich mit ihrem theoretischen Nutzen befassen und dabei quasi in

Kauf nehmen, dass praktische Anweisungen zum Schreiben von

Hypertexten anfallen. Indem wir Hypertexte produzieren, wird uns

neu bewusst, was Text überhaupt ist, und wozu wir Text verwenden

(können). Kommunikation mittels Hypertext kann mit dem

traditionellen Sender-Empfänger-Modell nicht adäquat beschrieben

werden. Die Informationsmetapher, also die Vorstellung, dass mit

Text Inhalte übermittelt werden, wird als Beschreibung trivialer

Verhältnisse entlarvt. Hypertext revolutioniert unsere Auffassung

von Kommunikation, indem durch Hypertext die Unterscheidung

zwischen Autor und Leser im hegelschen Sinne aufgehoben, also auf

eine neue Stufe gestellt wird.

Hypertext ist politisch revolutionär, weil er wie die

Enzyklopädie in der Aufklärung und die übersetzte Bibel in der

Reformation dem Anspruch auf Text statt auf Lehrmeinungen und

Interpretationen gerecht wird. Die Enzyklopädie, ein seiner

Struktur nach noch schwach entwickelter Hypertext, ist keine

Erfindung der Aufklärung, aber sie hat die Textform, die wir mit

Aufklärung, also mit dem Kampf gegen Dogmen und mit moderner

Wissenschaft schlechthin assoziieren.

Ich erläutere zunächst genauer, was Hypertext ist, das heisst,

weshalb Hypertext mehr mit Text als mit Computern und Multimedia

zu tun hat. Ich diskutiere dann, welche Form von Lesen mit

Hypertexten korrespondiert, respektive dass Lesen durch Hypertext

auf einer neuen Ebene als subjekt-, statt als textbestimmter Akt

erkennbar wird. Schliesslich frage ich danach, wie Hypertexte

konstruiert sein müssen, damit sie das Lesen, das sie provozieren,

effizient unterstützen.

Hypertext sind - von Multi und Media unberührt - Konglomerate

von auf sich verweisenden Textteilen, die im Wissen konstruiert

werden, dass der Leser selbst entscheidet, was er wann und in

welcher Reihenfolge lesen will. Jedes Telefonbuch besteht aus

Textteilen, die der Leser nach seinem Gutdünken konsultiert. Und

jedes Lexikon hat ein Verweissystem, das dem Leser Hinweise auf

semantische Nachbarschaften gibt, die er lesen kann, wenn und wann

er will. Hypertexte werden auf Hypertextmaschinen, also auf

Computern mit entsprechenden Programmen, hergestellt und gelesen,

weil es solche Maschinen gibt und sie sehr praktisch sind. Aus

demselben Grund verwenden wir Textverarbeitungen für konven-

tionelle Texte, ohne dass die Texte dadurch an inhärenter Qualität

gewinnen. Was mit Computern als Trägern von Hypertexten praktisch

gewonnen wird, ist das effiziente Nachschlagen von bestimmten

Textteilen und das Verfolgen von Verweisen in andere Textteile.

Die Textteile eines Hypertextes heissen Karten (1).

Hyper-Karten sind wie alle Texte Mengen von

grammatikalisch geordneten Zeichen, die zu Wörtern, Sätzen, Abschnitten

usw. zusammengefasst sind, und die innerhalb des Hypertextes

als konstruktiv festgelegte Ziele ausgezeichnet sind, auf

welche der Hyperleser von anderen Karten verwiesen wird. Jeder

Hyperverweis zeigt auf eine Karte.

Die Kartenmetapher wird oft missverstanden. Sie wird von den

Hypertextmaschinenherstellern verwendet, um die Organisation ihrer

Softwareprodukte anhand von Karteibeispielen wie Agenden und

Adressverwaltungen anschaulich zu machen. Probleme, die man früher

mit Karteien löste, löst man auf dem Computer schon lange mit

Schablonen, die Datenbankinhalte benennen. Aber Hypertextkarten

sind weder Schablonen noch Textträger wie Karten oder Buchseiten,

sondern Texteinheiten, die im Unterschied zu Karteikarten kein

Format und keine textexterne Sortierordnung haben. Natürlich kann

man mit den gängigen Hypertextmaschinen auch Karteien simulieren,

aber dann schreibt man keinen Hypertext, sondern eine Karteien-

applikation etwa im Sinne einer Adressverwaltung.

In Hypertexten sind die Verweisadressen auf andere Karten

implizit, das heisst der Leser kann sich die gewünschten Karten

durch Anklicken einer Maschinenfunktion, die mit dem jeweiligen

Verweisausdruck verbunden ist, auf den Bildschirm holen. Diese

Funktionen werden Links genannt. Das entscheidende Konstruktionsmerkmal

für Hypertexte sind aber die Karten, nicht die Links. Die

Links helfen lediglich die Karten effizient zu erreichen. Wer in

einem Hypertext schreibt, muss sich für Karten entscheiden, die

Links sind dann nur noch logische Folgen.

Weil die Hypertextteile durch ”Links” verbunden sind, gilt auch

der CIA-Agent Vannevar Bush, der bereits in den 40er Jahren ein

Archivsystem mit Links auf Mikrofilmen vorgeschlagen hat, als

einer der Erfinder von Hypertext. Und weil Hypertextmaschinen mit

Computermäusen funktionieren, wird modischerweise fast jede

cursorsensitive Bildschirmoberfläche als Hypertext bezeichnet und

dementsprechend der Computer-Maus-Erfinder Douglas Engelbart

naheliegenderweise zu den Vätern des Hypertextes gezählt, da man

mit der Maus eben auch in einem Hypertext Bildschirmfelder

anklicken kann. Engelbart hat in der Tat auch die erste eigentlich

Hypertextmaschine vorgestellt. Die Namensgebung NLS (oN Line System)

zeigt aber deutlich, dass er an der Maschine, nicht am Text

interessiert war. So müsste man natürlich alle, die irgendetwas

Relevantes zum Computer beigetragen haben, auch in die Ahnenreihe

von Hypertext stellen. ”Links” und ”Mäuse” sind Erfindungen, die

auch ganz unabhängig von Hypertext genügend Sinn machen, schliess-

lich dient die Maus ganz generell der Cursorsteuerung, während jeder

hinreichend grosse Computerdialog auf Links zu Datenbanken

beruht. Dann aber gäbe es auf Computern nur Hypertext, was gleichviel

ist wie kein Hypertext (2).

Und wenn wir schon bei den Erfindern sind: Dass Ted Nelson, der

in den 60er Jahren begonnen hatte, ein Literatur-Archivie-

rungssystem auf dem Computer zu entwickeln, den Ausdruck ”Hypertext” prägte,

gehört auch zur Erfindergeschichte, die nicht recht

weiss, zu welcher Idee sie Geschichte ist. Auch Xanadu, das Projekt

von Nelson, beschäftigt sich nicht mit Text, sondern mit

einer ”network storage engine”, einem ”file-server programm for

linked compound documents” (Nelson 1987). Wo Hypertext wirklich

erfunden wurde, ist so unbekannt, wie wo die erste Programmiersprache

vom Himmel gefallen ist. Als die technischen Voraussetzungen vorhanden

waren, war in beiden Fällen auch die Sache und

vor allem ein völlig willkürlicher Name da. Auf die nicht

erstaunliche Tatsache, dass es keine Geschichte über den Anfang

der Programmiersprache gibt, obwohl die Programmiersprache die

wohl wichtigste Komponente der Computer ist, habe ich schon früher

hingewiesen (u.a. Todesco, 1992:67). Vernünftigerweise sollte man

auch keine Erfinder von Hypertext erfinden. Entdeckt, das heisst

wirklich erfunden, wird Hypertext erst allmählich, nämlich als

neue Form der Sprache und als neues Paradigma der

Kognitionstheorie, was ich in den nächsten Kapitel genauer diskutieren will.

Das ”Lesen” bleibt auch im Hypertext ein sequentieller Prozess.

Die jeweils konkrete Textsequenz entsteht aber erst im Akt des

Hyperlesens, in welchem eine vom Hyperleser ausgewählte

dissipative, an den Akt des Lesens gebundene Textstruktur

geschaffen wird. Die Autorenschaft im herkömmlichen Sinne ist also

nur noch in bezug auf Textelemente gegeben. Erst im ”Lesen”

entsteht der Text, den der ”Leser” liest. Der ”Leser” wird quasi

zum Schrift-Um-Steller des Textes, den er aus den Textteilen des

Schriftstellers realisiert, und mithin wird der ”Leser” natürlich

auf einem qualitativ neuen Niveau mitverantwortlich, für das, was

er liest. Der ”Leser” sucht sich im Text die Stellen, die mit seinen

aktuellen Bedürfnissen korrespondieren, er wird dadurch zum

Hyperleserautor oder zum Hypertexter, in welchem die Unterscheidung

zwischen Autor und Leser im hegelschen Sinne aufgehoben

ist. Mithin wird in der Schrift nachgereicht, was der

Schriftsteller Brecht auf das Radio abschieben wollte: die

Wiedereinsetzung des Rezipienten als Produzent (Schmitz 1996:13).

Wenn wir uns heute beim Lesen ohne schlechtes Gewissen dabei

beobachten, dass wir kaum einen längeren Text, geschweige denn ein

ganzes Buch sequentiell durchlesen, dann wissen wir eben durch

Hypertext einsichtig geworden, dass konventionelle Texte keine

leseradäquate, sondern eine lehr(er)-adäquate Form haben. Konventioneller

Text beansprucht durch seine Form die Entscheidung,

was der Leser in welcher Reihenfolgen lesen müsste. Konventioneller Text

eignet sich deshalb, wenn der Autor weiss, was

wirklich ist, und was der Leser davon wissen muss, also fürs

Unterrichten oder genauer für erzieherisches Abrichten und für

triviale Literatur. Nicht ganz zufällig ist die Bibel das Buch der

Bücher.

Die Textelemente eines Hypertextes bestimmen nicht, was der

Leser als nächstes liest. Sie halten im Unterschied zu sequentiell

geschriebenen Texten - wie etwa jenem, den Sie gerade lesen - die

dem Benutzer ”aufgezwungene Sequentialität” (Keil-Slawik 1990:167)

möglichst gering. Im Lexikon liest ein aktiver Leser, jemand, der

eigene Fragen hat und selbst entscheidet, was ihn interessiert.

Und wie in einer Korrespondenz, ist bereits das zweite Textstück,

das gelesen wird, primär vom Leser des ersten Textstückes und

nicht vom Textstück selbst abhängig. Denn wüsste man, wie der

Leser das erste Textstück einer Korrespondenz deutet, gäbe es

nichts zu korrespondieren. Und wüsste man, welche Hyperkarten der

Hyperleser als nächste liest, würde man diese Texte in die

aktuelle Karte und mithin konventionellen Text schreiben.

Radikal: Natürlich ist auch das erste Textstück eines Hy-

pertextes das Resultat einer nicht im Text begründbaren Entscheidung.

Jeder Anfang liegt in der Geschichte des Anfangenden.

Wo ich ein Lexikon aufschlage, bevor ich mich im Verfolgen von

Verweisen darin verliere, hat nichts damit zu tun, was im Lexikon

steht. Wo ich beim Arbeiten mit dem Computer das erste Mal

Hilfetexte, die endlos nach weiteren Hilfetexten verlangen, lese,

hat mit diesen nichts zu tun. Und schliesslich beobachten wir uns

schmöckernd oft genug dabei, einen Roman irgendwo zu öffnen und

ein bisschen anzulesen - etwas, was uns Okopenko (1970) mit seinem

hypertextartigen Lexikon-Roman sogar lange vor dem Hypertextboom

sehr nahelegt. Hypertexte haben auch logisch keinen Anfang und

kein Ende, da von jeder Karte auf andere Karten verwiesen wird.

Die einzelnen Briefe einer Korrespondenz bilden zwar per Da-

tierung sehr wohl eine geordnete Reihe, aber eben nur im Nachhinein.

Wenn sie geschrieben sind, sind sie ein Protokoll eines

Kommunikationsprozesses, in welchem ein Leser des Briefwechsels

beobachten kann, welche von den in der Kommunikation möglichen

Textseqenzen im konkreten Falle realisiert wurde. Für den nachvollziehenden

Leser mag sich innerhalb der Korrespondenz auch eine

inhaltlich zwingende Logik ergeben, aus den einzelnen Briefen ist

aber nie ersichtlich, was in den folgenden Briefen steht. Genau

gleich verhält es sich mit den in einem Hypertext wirklich gelesenen

Texten. Die Textelemente eines Hypertextes bilden

lediglich ein Kontingent wirklicher Texte.

Wenn aber der Leser über den Text entscheidet, verliert der Text

den Charakter Mitteilung oder Mittel einer Mitteilung zu sein. In

diesem Sinne untergräbt Hypertext die hirn(physilogisch)verbrämte

Auffassung der Kognitivisten, Kommunikation diene der Übermittlung

von Information im Sinne von allenfalls interpretationsbedürftigen

Inhalten. Eine Art Kommunikation findet vielmehr im Leser statt:

Es ist seine eigene Energie, mit der er die Irritationen, die der

Text in seinen Sinnen auslöst, kompensieren muss, um sein Selbst

oder die Organisation seiner selbst aufrecht zu erhalten.

Hypertext zwingt uns über die Konstruktion und die Funktion von

Text neu nachzudenken.

Wenn Text nicht mentalistisch abgehoben, eine "(schriftlich fixierte) im Wortlaut festgelegte Folge von Aussagen" (LexiRom 1995), sondern ein von Menschen intentional hergestelltes Produkt ist, kann man nicht nur nach seiner Wirkung, sondern auch nach seiner Gegenstandsbedeutung (Holzkamp 1976:25ff) fragen. Wer Text produziert, mag zwar einen von Menschen interpretierbaren Verweis intendieren, aber er konstruiert einen physischen Gegenstand, also etwa eine Graphitkonstruktion auf Papier, die wir als Artefakt auffassen können, ohne uns dafür zu interessieren, was der Text für wen bedeuten soll. Text heisst dann jede durch eine Grammatik (Chomskygenerator) generierte Menge von Zeichenketten, unabhängig davon, wozu wir sie verwenden. Abstrakt, als Texte sind sich ein Computerprogramm und ein Liebesbrief gleich. Die Gegenstandsbedeutung von Text liegt nicht in deren Verwendung und ist nicht eine irgendwie geartete inhaltliche Bedeutung, die mittels Text übermittelt werden soll, sondern die Bedeutung des gegenständlichen Textes selbst, also seine gegenständliche Funktion im übergeordneten Prozess.

Als Artefakt fungiert Text als Menge von Schaltern, mit welcher wir die Signale, etwa am Graphitpixelmuster gebrochenes Licht, die ins Auge des geneigten Lesers kommen sollen, steuern (Todesco 1995:685ff). Die Grammatik bestimmt durch Produktionsregeln und semantische Bedingungen, welche Pixelmuster als Texte zulässig sind. Die Produktionsregeln von hinreichend grossen Sprachen bewirken, dass wir zwar mit endlich vielen Zeichen unendlich viele Texte erzeugen können, dass aber bestimmte Zeichenketten, bestimmte Wörter und bestimmte Wortgruppen sehr häufig vorkommen. Deshalb kann man jeden Text als Kombination von typischen und von spezifischen Textelementen auffassen. Als Konstruktionselemente von Text erweisen sich dann nicht Buchstaben, Wörter oder Sätze, sondern die Elemente, die zwar aus Zeichen bestehen, die wir aber nicht mehr konstruieren müssen, weil sie wie Buchstaben und Wörter bereits zur Verfügung stehen.

Natürlich sind wir, wenn wir Text erzeugen, nicht an den Re-

aktionen auf der Retina des Lesers interessiert. Was aber beim

Lesen von Texten hinter dem Auge geschieht, ist komplex, von

aussen schlicht nicht rekonstruierbar. Auch die kognitivististe

Hirnphysiologie liefert nicht die geringsten Anzeichen dafür, dass

wir diese Prozesse hinter den Augen des Lesers von aussen je

anders als behavioristisch verstehen könnten: Wir haben das

Gefühl, verstanden zu werden, wenn andere Menschen, nachdem sie

unsere Texte gelesen haben, etwas tun, was mit unseren Erwartungen

in dieser Situation korrespondiert.

Wenn der Leser wie eine triviale Maschine funktioniert, die auf

bestimmte Eingaben mit festgelegten Ausgaben reagiert, bestimmen

wir mit Text natürlich das Verhalten des Lesers. Wenn wir andere

Menschen mit Text steuern, so wie wir Computer mit Programmtext

steuern, reagieren diese Menschen eben behavioristisch abge-

richtet. Nach von Foerster (1993a:144ff) ist Erziehung bis hin zum

Militär der Versuch, den Zögling zu trivialisieren, ihn dahin zu

bringen, dass er auf Texte in vorhersehbarerweise reagiert.

Wo konventionell geschriebene Texte im Nachhinein in ver-

meintliche Hypertexte verwandelt werden, geraten diese fast

zwangsläufig zu modern aufgemachten, im Grunde aber reichlich

überholten (computerunterstützten) Lernprogrammen, in welchen der

Lernende sogar häufig nur weiterlesen darf, wenn er bestimmte Zwischenfragen

richtig, das heisst im Sinne des Lehrenden, beantwor-

ten kann. Dabei wird die Autonomie des Lesers noch mehr

zurückgebunden als durch ein Buch, die Qualität von Hypertext also

in ihr Gegenteil verkehrt. Das Festhalten am unmündigen Leser, der

auf einen wahren Wissensstand gebracht werden muss, äussert sich

im Zusammenhang mit Hypermedia im Problem ”lost in hyperspace”.

”Lost” ist sehr doppelsinnig: Verlieren nämlich die unmündigen

Leser im Text die Orientierung, verliert der Autor die Führung des

Lesers. Und eine selbstgewählte Odyssee des Lernenden ist das

Letzte, was die Autorität Lehrer gebrauchen kann.

Wenn der Leser aber auf Input nicht wie eine triviale Maschine,

sondern wie ein komplexes System reagiert, ist Text in bezug auf

den Leser eine Intervention mit nicht vorhersehbaren Folgen. Ein

komplexes System anzustossen und schauen, was passiert, mag

zeitweise sehr lustig, die generelle Intention von Text wird es

gleichwohl kaum sein. So muss Text wohl den Autor des Textes betreffen,

das heisst, Text wird primär ein Problem des

Textproduzenten lösen. Auch wer Text für andere produziert,

erfüllt zunächst ein eigenes Anliegen. Wer etwas mitteilt, will

etwas mitteilen, auch wenn er es nur mitteilen will, weil er

glaubt, der andere wolle es wissen. Hinter jedem Text steht in

diesem Sinne zuerst, was der Textproduzent mit dem Text verbindet.

Wenn der Text während des Hyperlesens erst entsteht, muss er seine

Bedeutung unabhängig davon, was jemand mitteilen will, im

Hyperleserautor haben.

Wenn wir mit Text zunächst unsere eigenen Probleme lösen, fragen

wir sinnigerweise, was Text für uns ist. Diese Frage muss

logischerweise jeder für sich selbst beantworten. Der Leser dieses

Textes muss mithin entscheiden, ob er im folgenden das Textelement

”ich” als ich oder als er lesen will.

Wenn ich bestimmte Dinge und Zustände in meiner Erfahrung von

Umwelt mit bestimmten Texten in Verbindung setze, Texte also als

Symbole verwende, helfen die Texte mir, mich an diese Dinge und

Zustände zu erinnern, also die damit verbundenen Umweltzustände

innerlich zu wiederholen. Texte haben wie alle Gegenstände, die

ich herstelle oder manipuliere, auch die Funktion eines mate-

riellen, externen Gedächtnisses (Keil-Slawik 1990:147ff). Ein

Hammer etwa erinnert mich unter anderem daran, wie man einen Nagel

einschlägt, das materiellen Textil aus Graphit mit der Form

”Hammer” erinnert mich an einen Hammer, ”Liebe” erinnert mich an

emotionalen Zustände, die ich Liebe nenne.

Dadurch, dass ich auch isolierte Textelemente mit Er-

fahrungselementen verknüpfe, kann ich mit Texten aufgrund von

Kombinationen dieser Textelementen Erfahrungen rekonstruieren, die

ich unabhängig vom Text nicht gemacht habe oder gar nicht machen

kann. Aber natürlich reagiere ich nicht auf isolierte Textelemen-

te, sondern auf Textelemente in Kontexten oder auf Dinge in Konstellationen,

wobei meine Stimmungen selbst zu diesen Konstellationen gehören.

Texte, die mir früher sehr gut gefallen haben,

sagen mir heute eventuell nichts mehr, obwohl sie als Artefakte

dieselben Texte geblieben sind. Und Texte, die mir sehr gut

gefallen, gefallen meinen Mitmenschen bei weitem nicht immer, und

ob ich mich von einem Roman fesseln lasse, hat mehr mit meiner

Muse als mit dem Roman zu tun. Es wäre also auch aufgrund der

eigenen Erfahrung recht naiv zu glauben, dass ein Text an sich als

Beschreibung von etwas oder als Anweisung zu etwas vom Textproduzenten

unabhängig richtig oder falsch sein könnte. Beurteilen

kann ich diesbezüglich nur, ob oder wie gut ich mit einem Text die

mit ihm beabsichtigte Wirkung erreiche. Durch den Text, den ich

jetzt gerade schreibe, wird mir zunächst aussprechbar bewusst, was

Hypertext für mich bedeutet, was mir ohne die materielle

Gedächtnisfunktion von Text in diesem Ausmass nicht möglich wäre.

Und wenn andere Menschen durch meinen Text eigene Texte

produzieren, die sie veranlassen, mit bestimmten meiner Erwar-

tungen zu korrespondieren, dann bedeutet das für mich, dass es

Menschen gibt, die mit Text einen Umgang pflegen, der für mich

Sinn macht.

Texte erinnern mich an das, was sie für mich referenzieren.

Texte können insbesondere auch für andere Texte stehen. Das

Textelement ”Hammer” erinnert mich unter anderem an das

Textelement ”Werkzeug, mit welchem man unter anderem Nägel

einschlagen kann”. Diese Erinnerung ist nicht davon abhängig, dass

man mit einem Hammer wirklich Nägel einschlagen kann, sondern

davon, für welche Textelemente das Textelement ”Hammer” für mich

unter anderem auch steht, also von meinen semantischen Ver-

einbarungen zu ”Hammer”. Wenn ich sage, eine Hexe sei eine Frau,

die zaubern könne, sage ich etwas über meine Textzuordnungen,

nicht etwas über die Wirklichkeit.

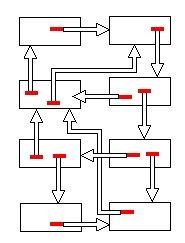

Die Verweisstruktur im Hypertext ist offenkundig eine, die

Textelemente verbindet. Hypertexte reflektieren

die operationelle Geschlossenheit unserer Sprache. Dass wir unsere

Aussagen verstehen, zeigen wir unter anderem genau dadurch, dass

wir sie paraphrasieren können, also Textelemente durch andere

Textelemente ”erklären” (Todesco 1996). Hypertext ist also

zunächst eine explizite Vereinbarung darüber, welche Textelemente

innerhalb einer gegebenen Grammatik mit welchen assoziiert werden

können, mithin so etwas wie ein semantisches Lexikon für

Textelemente. Die einfachste Assoziation ist die gegenseitige

Ersetzbarkeit der verbundenen Textelemente. So kann ich etwa in

einem Text die Definition eines Begriffes anstelle des Begriffes

verwenden, ohne dass der Text seine Funktion verändert. Da in der

Definition selbst wieder Begriffe mit Erläuterungsbedarf stehen,

wird die Verweisstruktur zu einem Netzwerk, das, wenn es eine einheitliche

Funktion haben soll, Konsistenz verlangt.

Die Konsistenz von Definitionen in einem Hypertext ist also kein Ziel, sondern eine Konstruktionsbedingung, die bei der Textkonstruktion eingehalten werden muss, damit der Hypertext als Einheit brauchbar ist. Natürlich ist die Konsistenz eines aus einem Hypertext gewählten Textes immer die Konsistenz, die dem Leserautor des Textes gelingt. Die Konsistenz lässt sich aber umso leichter prüfen und intakt halten, je mehr Verweise auf andere Karten die Karten enthalten. Umgekehrt werden Karten natürlich umso übersichtlicher, je mehr Text in andere Karten ausgelagert wird.

Ein Hypertext ist umso entwickelter, je mehr Verweise und je

weniger Redundanz dessen Karten enthalten. Die Entwicklung eines

Hypertextes lässt sich in diesem Sinne als ”formalistisches” Spiel

auffassen, wobei die Konsistenz der Definitionen ein formales

Kriterium bilden. Das Spiel selbst ist zweckfrei wie Schach oder

Mathematik. Man kann es praktizieren wie jeden Weg ohne Ziel. Man

kann das Spiel wie jedes formale Spiel von hinreichender

Komplexität nicht lehren, mitteilen kann man lediglich die

Spielregeln, und wie man vom Schach weiss, ist das in sehr kurzer

Zeit getan (3)

Ziel des Spieles ”Hypertext” ist das Isolieren von Textelementen

höherer Ordnung, die wir Karten nennen. Dass das Resultat des

Spieles, etwa ein Hypertext aus begrifflichen Definitionen, beim

Produzieren von Texten nützlich ist, ist für Hypertext von

gleicher Relevanz, wie für die Mathematik die Tatsache, dass wir

beim Rechnen mathematische Erkenntnisse anwenden können. Letzlich

bleibt unbegreifbar, wieso ein formales Spiel, das durch Regeln

zur Manipulation von Zeichen bestimmt ist, praktische Bedeutung

haben kann (4). Das Unbegreifliche sind nicht unsere Texte, das Unbegreifliche

sind wir. In Anlehnung an den Wiener Psychiater Viktor Frankl, der

von einem seiner Patienten sagte: ”Als er aber erkannte, dass er

blind war, da konnte er sehen!” (von Foerster 1993b:363), gilt für

mich: ”Seit ich weiss, dass man mit Text nichts mitteilen kann,

kann ich Texte verstehen”.

(1) In der

Hypertextsoftware Toolbook heissen die Karten Seiten, was an der

Metaphernlogik nichts ändert, weil die Seiten als gebundene Karten

verstanden werden.

(2) Keil-Slawik (1990:47ff) hat die

Entwicklung der Hypertext-Maschine unter dem Titel ”Meilensteine

der Systemgestaltung” ausführlich beschrieben. Er ist aber auch an

der Maschine, nicht am Text interessiert.

(3) Handelsübliche Hypertextsoftware kann man nach

einer einstündigen Einführung prinzipiell handhaben. Die

irreführende Kartenmetaphorik zeigt hier ihren guten Grund.

(4) Genau diese Frage beschäftigte im sogenannten

Grundlagenstreit der Mathematik eine ganze Generation von

Mathematikern, ohne dass eine plausible Erklärung gefunden wurde.

von Foerster, H. (1993a): KybernEthik. Berlin: Merve Verlag.

von Foerster, H. (1993b): Wissen und Gewissen. Frankfurt/M: Suhrkamp [stw 876].

Holzkamp, K. (1976): Sinnliche Erkenntnis. Historischer Ursprung und gesellschaftliche

Funktion der Wahrnehmung. Kronberg: Athenäum Verlag.

Keil-Slawik, R. (1990): Konstruktives Design: ein ökologischer Ansatz zur Gestaltung

interaktiver Systeme. Berlin: Forschungsbericht

des Fachbereichs Informatik der TU Berlin 1990/14.

LexiRom (1995): Multimediale Wissensbibliothek auf CD-ROM, hrsg. von Microsoft.

Nelson, T. (1987): Computer Lib. Dream Machines. Redmond: Tempus Books

of Microsoft Press.

Okopenko, A. (1970): Lexikon einer sentimentalen Reise zum Exporteurtreffen in Druden.

Roman. Salzburg: Residenz Verlag.

Schmitz, U. (1996): Kuntermund und Löwenmaul. Multimediale interaktive Lernsoftware

für Sprache und Linguistik (Prospekt). Essen:

Universität GH Essen, FB3.

Todesco, R. (1992): ”Software” - virtueller Partner oder Werkzeug.

Zürich: Neue Zürcher Zeitung 227, 30.9.92, 67.

Todesco Rolf (1995): Zeichen, Signal und Symbol. Überlegungen zur Begriffsverwendung

in Umgangssprache und in Mensch-Maschinen-

Kommunikation. In: Europäische Zeitschrift für

Semiotische Studien. 7(3-4), 685-692. Wien:

Institut for Socio-Semiotic Studies.

Todesco Rolf (1996): Die Definition als Textstruktur im Hyper-Sachbuch. In:

Knorr, D. / Jakobs, E (Hrsg.): Textproduktion

in elektronischen Umgebungen. [Textproduktion

und Medium; 2]. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang.