Es ist üblich, aber gleichwohl historisierend naiv, Text als Vergegenständlichung einer nicht-gegenständlichen Sprache aufzufassen, und so zu tun, als ob „Sprache" sehr viel mit Bewusstsein und Geist, aber nur ganz wenig mit konstruierten, materiellen Strukturen zu tun hätte.

Dass wir beim Konstruieren von Texten „sprachlich denken", sagt weder etwas darüber aus, was Text ist, noch darüber, was Denken und Bewusstsein sein soll. Dass wir aber den Handlungszusammenhang, den wir mit materiellen Text-Konstruktionen begründen, Sprache nennen, sagt etwas darüber aus, dass wir „Sprache" mindestens in bestimmten Hinsichten auch konstruktiv und nicht nur funktional verstehen. Ich zeige im folgenden anhand der Diskussion von Hypertext, dass die im intuitiv geprägten Ausdruck „Konstruktivismus" gemeinten Konstruktionen materielle Texte sind - und nicht irgendwelche geistige Konstruktionen in den Köpfen der Beobachter, die die Texte deutend . (1)

Text heisst jede durch eine Grammatik (Chomskygenerator) generierte Menge von Zeichenketten, unabhängig davon, wozu wir sie verwenden. Abstrakt, als Texte sind sich ein Computerprogramm und ein Liebesbrief gleich. Wenn Text nicht mentalistisch abgehoben, eine „(schriftlich fixierte) im Wortlaut festgelegte Folge von Aussagen" (Microsoft 1995 (Duden-LexiRom)), sondern ein von Menschen intentional hergestelltes Produkt ist, kann man nicht nur nach seiner Verwendung oder Wirkung, sondern auch nach seiner Gegenstandsbedeutung (Holzkamp 1976:25ff) fragen. Die Gegenstandsbedeutung von Text ist nicht eine irgendwie geartete inhaltliche Bedeutung, die mittels Text übermittelt werden soll, sondern die Bedeutung des gegenständlichen Textes selbst, also seine gegenständliche Funktion im übergeordneten Prozess.

Wer Text produziert, mag zwar einen von Menschen interpretierbaren Verweis intendieren, aber er konstruiert einen materiellen Gegenstand, also etwa eine pixelmässig geordnete Graphitkonstruktion (Zeichenkörper), die häufig auf einem Textträger, beispielsweise auf Zeitungspapier oder auf einer Karteikarte aufgetragen ist. Im Alltagsverständnis, wo von immaterieller Information die Rede ist, wird die Materialität von Text oft mit der Materialität des Textträgers verwechselt und Text im übersinnlichen Bereich des Immateriellen angesiedelt.

Ich hoffe, man wird mir vorderhand nachsehen, dass ich von materiellen Gegenständen spreche, wie wenn diese wirklich existieren würden; ich will später darauf zurückkommen.

Konstruktive (Er-)Klärungen beschreiben Strukturen und Funktionsweisen, „Funktionen haben keinerlei Erklärungswert" (Maturana 1985, S. 191). Wir können Text als Artefakt auffassen, ohne uns dafür zu interessieren, was der Text für wen bedeuten soll. Als Artefakt fungiert Text als Menge von Schaltern, mit welcher wir die Signale - etwa am Graphitpixelmuster gebrochenes Licht, die ins Auge des geneigten Lesers kommen sollen - steuern (Todesco 1995, S. 685ff). Natürlich gilt das auch für die dissipativen Strukturen am Computerbildschirm; die leuchtenden Zeichen sind so materiell wie Graphitkonstruktionen . (2)

„Konstruktion" heisst sowohl der Prozess, in welchem Artefakte zu einem Artefakt höherer Ordnung zusammengefügt werden, als auch das Produkt, das aus diesem Prozess hervorgegangen ist. Anschauliche Beispiele sind Konstruktionen aus Stahlträger wie etwa der Eifelturm. Die innerste Formgebung, etwa das Herstellen eines Bleches oder eines Stahlelementes, das beim Konstruieren verwendet wird, heisst nicht konstruieren. Konstruieren ist konventionellerweise mit der technischen Zeichnung verbunden, die Form der elementaren Konstruktionselemente wird auf technischen Zeichnungen impliziert. Natürlich ist auch die Form von Blechen oder von Profilen konstruktiv bestimmt, sie wird über Konstruktionszeichnungen von Blech oder Profilproduktionsmaschinen definiert (Todesco 1992, S. 197).

Auf die wichtige Frage nach der Ästhetik von Konstruktionen kann ich hier nicht eingehen. Nur so viel: Architektur heisst ihrem Wesen nach, die Konstruktion lesbar zu machen. Um Häuser zu bauen, in denen man wohnen kann, braucht es keine Architektur. Gut genug wissen wir, wie häufig gut gemeinte Architektur (auch typographische) dem praktischen Anliegen schadet.

Jede Konstruktion unterliegt handwerklichen oder technologischen Bestimmungen. Die Konstruktionsbestimmungen für Text heissen Grammatik. Die Grammatik, also die Menge der Produktionsregeln und die Beschränkungen der Semantik, definieren die Syntax einer Sprache, indem sie festlegen, welche Sprachhandlungen und vermittelt welche Zeichenkörper des Alphabets in einem Text wie verwendet werden können. Die Grammatik bestimmt, welche Pixelmuster als Text-Konstruktionen zulässig sind. Textkonstruktionen bestehen aus Wörtern, die ihrerseits Konstruktionen sind, die aus den Zeichenkörpern des Alphabets bestehen. Die Buchstaben können ihrerseits Konstruktionen sein oder als Elemente der Textkonstruktion fungieren, die -wie etwa im Bleisatz offensichtlich ist - durch Konstruktionen produziert werden.

Texte sind Konstruktionen, die einerseits als Komplexe in übergeordnete Konstruktionen wie Bücher oder Bibliotheken aufgenommen werden können, so wie etwa ein Motor in ein Auto, die aber auch fruchtbar zerlegt werden können, weil man einzelne Teile davon in anderen Zusammenhängen verwenden kann.

Wenn man bereits existierende Texte oder Textteile materiell in anderen Zusammenhängen verwenden will, hat man zwei Möglichkeiten. Man kann verweisen oder „linken", worauf ich später eingehen will, oder man kann zitieren. Wenn man zitiert, verhält man sich wie jeder Produzent von Artefakten, das heisst man kopiert. Beim Kopieren wird die Textkopie materiell neu hergestellt, was übrigens auch in der Massenproduktion etwa von Büchern gilt. Wenn ich einen Buchtext zehntausendmal verkaufen will, muss ich nicht nur das Trägermaterial „Buch", sondern auch den Text zehntausendmal physisch herstellen, wie automatisiert und einfach mir das auch immer gelingt. Alle Produzenten, die Artefakte in grösseren Mengen oder seriell herstellen, streben danach, ihre Produkte mit möglichst wenig menschlicher Arbeitskraft herzustellen. Die Ablösung der schreibenden Mönche durch den Buchdruck ist Vorbild für alle, die die Manufaktur aufheben wollen. Gleichwohl bleibt wahr, dass jedes Buch - und was hier wichtig ist, jeder einzelne materielle Buchstabe - hergestellt werden muss.

Die Produktions (oder Konstruktions)regeln von hinreichend grossen Sprachen bewirken, dass wir zwar mit endlich vielen Zeichen unendlich viele Texte erzeugen können, dass aber bestimmte Zeichenketten, bestimmte Wörter und bestimmte Wortgruppen sehr häufig vorkommen. Deshalb kann man jeden Text auch als Kombination von typischen und von spezifischen Textelementen auffassen.

Hypertexte sind Textgrundlagen, die im Wissen konstruiert werden, dass der Leser selbst entscheidet, was er wann und in welcher Reihenfolge lesen will, also Grundlagen für (Hypertext)-Texte, die jeweils erst im Lesen selbst entstehen. In der nicht reflektierten Praxis, wo wir Text zur „Übertragung von Informationen" produzieren, ohne uns darum zu kümmern, was Text oder Information ist, steht der Ausdruck Hypertext zunächst nicht für eine bestimmte Art von Text, sondern für die - durch das WWW populär gewordene - Möglichkeit, innerhalb von und zwischen verschiedenen Texten umher zu surfen. Ein Hypertext ist in diesem Sinne ein Konglomerat von durch Hyperlinks verbundenen Textteilen auf einem Computer(Verbund). Hyperlinks sind Maschinenfunktionen, die programmierlogisch als „go to" bezeichnet werden und dem Hyperleser die Möglichkeit bieten, am Bildschirm einen Textteil durch einen anderen Textteil zu ersetzen. Der jeweils ersetzte Textteil ist typischerweise ein durch Farbe oder Gestaltung hervorgehobener Ausdruck, ein sogenanntes Aktionswort. Diese Aktionswörter werden häufig Link, oder vom Hyperleser her betrachtet, HyperVerweis genannt. Der jeweils ersetzende Textteil wird in Anlehnung an gängige HypertextApplikationen wie Hypercard oder Toolbook auch im Internet häufig Karte oder Page genannt. Nebenbei, diese Metaphern für Dokumente verweisen auf Textträger, während die http://-Terminologie von Ressourcen (URL) spricht.

Der Hypertexter kennt zwei Konstruktionsmodi: er ist HyperLeser, wenn er Hypertextelemente benützt, also zu Hypertext-Texten zusammenfügt, und HyperAutor, wenn er die Textelemente konstruiert.

Als Hyperleser ist der Hypertexter Produzent des Textes, den er liest, er ist also so etwas wie Leserautor oder SchriftumSteller (Todesco 1999), da er während des Lesens durch die Wahl der je nächsten Hypertextteile seinen eigenen Text generiert. Es geht hierbei nicht darum, dass der Hyperleser eine je eigene Interpretation des Textes macht, sondern darum, dass er den physischmateriellen Text, den er liest, aus den Textteilen des Hypervokabulars physisch konstruiert. Der Hyperleser produziert den Text, den er liest, in einem viel manifesteren Sinn als Varela's Geher seinen „Weg, der als solcher nicht existiert, sondern durch den Prozess des Gehens erst entsteht" (Varela 1990, S. 110). Wenn der Weg nämlich die bauliche Massnahme ist, muss man ihn viele Male „gehen", dass er entsteht, und wenn der Weg die zurückgelegte Strecke ist, ist die Wegmetapher eine nicht sehr erhellende Tautologie. Der je gelesene Hypertext-Text ist dagegen genau das, was der Leser gelesen hat.

Jede durch einen Hypertexter im Lesermodus produzierte Sequenz von Textteilen ist natürlich - wie jeder Text - wieder eine grammatikgenerierte sequentielle Menge von Zeichen(ketten). Während konventionelle Grammatiken im wesentlichen mit Wörtern als Konstruktionselementen von Text arbeiten, erweisen sich im Hypertext die vorgefertigten (Hyper)-Textelemente als Konstruktionsbasis. Die (Hyper)-Textelemente bestehen natürlich auch aus Zeichen, wir müssen diese Zeichen aber bei der hyperlesenden Textproduktion nicht konstruieren, weil sie wie Buchstaben und Wörter auf einer tieferen Stufe als Vokabular bereits vorhanden sind.

Das Hypervokabular ist die Menge der elementaren Zeichenketten, die dem Hyperleser bei der Textkonstruktion zur Verfügung stehen. Natürlich hat das Vokabular, das der Hyperleser zur Verfügung hat, Einfluss auf das, was er überhaupt produzieren kann, so wie die Wörter der Sprache mitbestimmen, was ich in dieser Sprache sagen kann. Dieses als Whorf-These bekannte Faktum nennt Ernst von Glasersfeld als einen der Ursprünge seines Radikalen Konstruktivismuses (1996, S. 25), dass nämlich die möglichen Konstruktionen von den Konstruktionselementen abhängig sind. Das Hypervokabular eines Hypertextes begrenzt die Menge der Texte, die mittels des Hypertextes hypergelesen werden können, so wie die Grammatik die Syntax einer Sprache auf der Stufe der möglichen Zeichenketten begrenzt. In diesem Sinne ist das Hypervokabular dem Wortschatz analog. Die Hypertextelemente sind unter diesem Gesichtspunkt - wie Wörter - Zeichenkörper höherer Ordnung.

Die HyperGrammatik besteht aus einer Hypertext-TextGrammatik, die den Textraum des Hyperlesers umschreibt und aus einer HypertextelementeGrammatik, die den Textraum des HyperAutors umschreibt. Die Trennung der beiden Grammatiken widerspiegelt die Aneignung der Muttersprache in dem Sinne, wie dort zunächst die Sprache durch Einüben möglicher (Hyper)-Textelemente ohne Grammatik erlernt wird. Die Syntax der Hypertext-Texte ist die Menge der möglichen Sequenzen, die in einem Hypertext gelesen werden können. Mithin ist die Hypertext-Text-Grammatik durch die Hypertextteile und deren Links definiert. Die Hypertext-Text-Grammatik ist also dezentral organisiert. Die Produktionsregeln und die Semantik sind implizit, der HyperLeser kann bei eine intakten Textteilebasis nur semantisch korrekte Texte konstruieren.

Text als Mitteilung zu interpretieren, führt bei Hypertext zu einer paradoxen Situation: Der Hyperautor macht mit seinen Texten keine Mitteilung, denn er produziert ja nur das Hypervokabular. Der Hyperleser produziert zwar (Hypertext)-Texte, aber er macht natürlich auch keine Mitteilung, es sei denn eine Mitteilung an sich selbst, denn er selbst liest ja den Text, den er selbst produziert. Der HyperLeser liest, was er sich aus den Elementen zusammenschreibt. Damit ist auf einer materiellen Ebene evident, dass wir „sehen", was wir konstruieren.

Wer Hypertext oder Hypertext-Text produziert, verfolgt damit sicher eine Absicht, aber offensichtlich eine Absicht, die sich nicht leicht als Übermittlung oder Mitteilung von Bedeutung charakterisieren lässt.

Die Funktion von Hypertext kann mit dem traditionellen Sender-Empfänger-Modell nicht adäquat beschrieben werden, und zwar nicht deshalb nicht, weil - wie allenthalben bekannt ist - (auch mittels Text erzeugte) Signale keine Inhalte übertragen, sondern weil die Hypertext-Handlungsstruktur sich dem Kommunikationsmodell mit zwei Instanzen auf einer generelleren Ebene entzieht. D. Busse (1995, S. 253) schreibt, nicht nur, aber auch die Konstruktivisten würden das Kommunikationsmodell von Shannon, das von niemandem mehr ernst genommen werde, als zu schlagenden Strohsack benutzen, „... nur um das eigene (hier: konstruktivistische) Modell um so leuchtender dastehen zu lassen (..)". Für den hier postulierten, konstruktivistisch gemeinten Handlungszusammenhang ist aber das Modell von Shannon absolut relevant, weil die dort beschriebene materielle, energetische „Information" in dem Sinne jeder Texthandlung zugrunde liegt, als materielle Texte energetische Signale strukturieren.

Nebenbei; der Pseudobegriff Information kommt bei Shannon selbst - ausser im Satz, Information habe keine Bedeutung - nicht vor. Shannon beschäftigte sich in seiner Kommunikationstheorie nur mit dem (Informations)-Gehalt von Signalen. D. Busse (1995, S. 255) unterstellt in seinem Vorwurf an den „biologistischen" Maturana, dass dieser materielle und energetische Prozesse im Nervensystem postuliere, und damit unter der Hand genau den Informationsbegriff verwende, welcher allseits, auch von den Konstruktivisten lautstark verworfenen werde. Dass im Nervensystem Signale fliessen, ist für mich so wirklich und wahr, wie das Nervensystem selbst. Beides hat mit „Information" - was immer das jenseits der durch materiellen Text strukturierten Signale heissen soll - nichts zu tun.

Hypertext erzeugt einen eigenständigen Handlungszusammenhang. Wenn der Hyper-Leser über den Text entscheidet, den er liest, verliert der Text nicht nur den Charakter, Mitteilung oder Mittel einer Mitteilung zu sein, sondern auch den Charakter, sich überhaupt an andere zu richten.

Text wird hier zum externen Gedächtnis. Als „externes Gedächtnis" (Keil-Slawik 1992, S. 179f) bezeichnen wir Artefakte unter dem Gesichtspunkt, dass Artefakte wie wir selbst Produkte unserer Geschichte sind und über diese nicht kritisierbar Auskunft geben. Wenn man ohne externe Dinge oder reale Objekte, die Kant in seiner kategorischen Generalisierung als notwendig falsches Bewusstsein bezeichnete, operieren muss, wenn man also nicht auf eine bereits bestehenden geronnene Historie oder Welt zurückgreifen kann, findet der Aufbau von Konstruktionen höherer Ordnung keinen Grund, was man etwa durch sogenanntes Kopfrechnen leicht verifizieren kann. Wenn man das Kopfrechnen durch Artefakte, etwa durch ein externes Gedächtnis in Form von Text unterstützt, wird es viel effizienter. Und, wer beim Rechnen Zwischenresultate aufschreibt, macht dies selten im Sinne von Mitteilungen.

Der Ausdruck „Gedächtnis" korrespondiert hier mit dem Ausdruck „erinnern" in der Redeweise: „Ein Hammer erinnert mich daran, dass man Nägel einschlagen kann." Der Hammer bringt mich aber natürlich auch auf die Idee, Nägel einzuschlagen, wenn ich scheinbar (!) noch keine Erinnerung habe. Das Erkennen der Gegenstandsbedeutung ist so oder so eine Leistung des Beobachters. Erinnern kann sich aber der Beobachter nur an das, was bereits zu ihm oder zu seiner Geschichte gehört.

Wenn wir Text als externes Gedächtnis auffassen, dient Text dazu, auf das eigene Erleben Einfluss zu nehmen. Mittels Text erzeuge ich bestimmte Eigenzustände meines Nervensystems. Ernst von Glasersfeld würde noch strikter sagen, mittels Text beschränke ich die Erzeugung von Erinnerungen im Sinne von kybernetischen constraints. Wenn ich eine Esels- oder ein Brücke konstruiere, dann deshalb, weil ich das nächste Mal „froh" darüber bin, dass es dort eine Brücke hat, wobei natürlich auch das Frohsein und die Antizipation des nächsten Mals spezifische Eigenzustände meiner selbst sind.

Text fungiert als externes Gedächtnis im gleichen Sinne wie alle anderen Artefakte, nämlich dadurch, dass er Eigenwerte meines Nervensystems „re-präsentiert", die ich eingehe - oder in welche ich falle , wenn ich den Text lese. Im Zustand etwa in dem ich mich befinde, wenn (ich erlebe, dass) ich in einem Kochbuch lese: „Und nun mit Rosmarin kräftig würzen", muss ich - wenn weitere Umstände auch zutreffen - einen Zustand anstreben, den ich als „mit Rosmarin würzen" beschreiben würde, oder ich bleibe relativ unzufrieden.

Unter konstruktivistischen Gesichtspunkten ist hierbei folgendes entscheidend: Das, was ich als „ich lese ein Kochbuch" erlebe, ist ein Zustand meines Nervensystems, der als Teilmenge die Textkonstruktion in Form der Zeichenkörperkette

„Und nun mit Rosmarin kräftig würze

als „materielle" Struktur enthält. Sowohl Text wie dessen Materialität sind meine Erzeugungen. Dass ich Text als Artefakt begreife, gehört zu mir, wie Heinz von Foerster (1993a, S. 103ff) unter dem Titel „Gegenstände: Greifbare Symbole für (Eigen)-Verhalten" dargestellt hat.

Die Materialität der Artefakte und mithin der Texte ist die einzige Form, in welcher ich meine Nervensystemzustände erleben und über sie - durch Text - sprechen kann. Dass ich manchmal erlebe, dass ich in einem Kochbuch lese, ist mir genau deshalb möglich, weil ich die dann in mir herrschende neuronale Konfiguration mit „in einem Kochbuch lesen" beschreiben kann. Weil mein Nervensystem strukturdeterminiert ist, ist auch klar, dass ich den Zustand „in einem Kochbuch lesen" nicht beliebig herstellen kann, sondern nur dann, wenn zuvor bestimmte andere Zustände in meinem Nervensystem wahr waren. Und wenn ich anschliessend mit Rosmarin kräftig würze, dann ist auch das eine Folge meiner Strukturdeterminiertheit, und keinesfalls eine Folge davon, dass ich einer instruktiven Anweisung eines Textes folgen würde, weil ich ja nur als Folge von ganz bestimmten Zuständen überhaupt irgend etwas würzen kann. Wenn ich in dieser Situation tatsächlich würze, würde Ernst von Glasersfeld sagen, dass Würzen innerhalb der durch den Text gesetzten kybernetischen Beschränkungen eine offenbar vialble Verhaltensweise sei.

Der materielle Text, den ich als Beschreibung auffasse, ist immer eine „Re-präsentation" eines Zustandes meines Nervensystems, den ich auch jenseits des Textes materiell repräsentiere, nämlich als das Objekt der Beschreibung. Die Graphitstruktur „Tiger" und das materielle Katzenwesen mit den Streifen im Fell, das wir gemeinhin als Tiger bezeichnen, sind Zustände von mir, die gegenseitig auf sich verweisen, also sozusagen durch Links verbunden sind. Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Repräsentationen besteht darin, dass sie verschiedene Folgezustände meines Nervensystems bevorzugen. Im einen Fall kann ich in Vorstellungen verweilen, was „Tiger" machen könnten, im andern Fall muss ich schauen, dass sie mir nicht zu nahe kommen. Die Unterscheidung der beiden Fälle ist für mich so relevant, dass ich sie verschieden bezeichne, nämlich als Beschreibung oder Symbol und als Beschriebenes. „Das Zeichen 'Tiger' etwa ist dann ein Symbol, wenn es ohne Referenz auf die (..) Wahrnehmung eines Tiger gebraucht werden kann, und ohne dass der Empfänger ein Verhalten zeigt, wie er es angesichts eines frei herumlaufenden Tigers zeigen würde (von Glasersfeld 1987, S. 76).

Die Beschreibung ist nicht das Beschriebene, die Karte nicht das Territorium (Korzybski), die Speisekarte ist nicht das Essen (von Foerster 1993b, S. 303). Die Unterscheidung zwischen Abbildung und Abgebildetem ist kritisch, aber für mich unverzichtbar, wenn ich sinnvoll über die Differenz zwischen meinen zwei Eigenzuständen „Tiger" sprechen will. Kritisch ist die Unterscheidung, weil sie den Alltagsverstand dazu einlädt, den einen Eigenzustand als den wirklicheren aufzufassen und den andern als „nur" mental (vgl. auch Todesco 1992, S. 198). Und noch kritischer ist, wenn die Unterscheidung nicht gemacht wird, wenn das „mentale" Beschreiben mit dem „artefaktischen" Schreiben gleichgesetzt wird. Dieses Nichtunterscheiden ist die Basis der „cognitiv-science" genannten KI-Forschung, wo von sprachfähigen, verstehenden, semiotischen usw. Maschinen die Rede ist.

Mittels Text kann ich das Licht in meinen Augen, respektive das Muster auf meiner Retina reproduzierbar strukturieren. Derselbe Text bewirkt bei den Lesenden reproduzierbar dieselbe Nervenaktivität der entsprechenden Wahrnehmungssinne. Keineswegs aus rhetorischen Gründen frage ich, was wir damit bezwecken, wenn wir unsere Augen oder eben Sehnerven mittels Text manipulieren. Eine mir zusagende Antwort gibt William Powers (1973) in seinem Buchtitel „Behavior: The Control of Perception". Wir verhalten uns - auch schreibend - so, dass wir bestimmte Wahrnehmungen machen (können). Wenn ich den Kopf in bestimmten Situationen zur Seite drehe, dann tue ich das, damit ich sehe, was dort ist. Wenn ich schreibe, dann dazu, dass ich das Geschriebene sehe und allenfalls dazu, das es später von andern oder von mir wiedergesehen werden kann.

Falls unsere Augen „sehen", was in unserer Umwelt ist, macht es keinen Unterschied, ob wir auf unsere Augen oder auf die Umwelt reagieren. Physiologisch reagieren wir in beiden Fällen auf Ströme in unserem Nervensystem, die von unserer Retina beeinflusst sind. Bestimmte Zustände des Nervensystems scheinen uns oder unserem Gehirn als wiederholenswert, was uns unter anderem veranlasst, diese Zustände mittels Text-Artefakten reproduzierbar zu machen, und mithin Text zu produzieren. Wir erzeugen Buchstabenketten, die uns beim Lesen in Zustände zurückversetzen, die wir aus welchen Gründen auch immer gerne wiederholen. Natürlich gelingt dieses Erleben nicht nur mit Texten, die wir selbst geschrieben haben, den Artefakten ist egal, wer sie hergestellt hat.

Die systemische Funktion von Text besteht in der Ausdifferenzierung meiner erlebbaren Eigenzustände, also in der Vervielfältigung meiner Umwelt. Texte erlauben mir, auf eine enorme Menge von Zuständen (zurück)zukommen, die mir ohne Texte nicht (wieder) ein- oder zufallen würden. Mittels Text kann ich beispielsweise beim Rechnen Konstruktionen machen, die ich ohne Text bei weitem nicht erreichen würde. Die Herstellung von externen Gedächtnissen unterstützt den oft missverstandenen Imperativ von Heinz von Foerster: „Handle stets so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten grösser wird!" (zB. 1993c, S. 234). In einer Welt mit vielen Texten habe ich die grosse Wahlmöglichkeit.

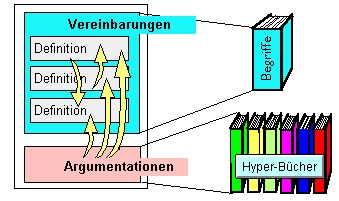

Wenn man Texte oder Textteile in andern Zusammenhängen wiederverwenden will, muss man sie nicht unbedingt kopieren, man kann auf sie verweisen, was wir etwa in Literaturangaben tun. Auf dem Produktivkraftniveau der Automaten, etwa im Internet, kann man durch Hyper-Links auf andere Texte „verweisen". Durch Hyperlinks entstehen Supertexte, den einzelnen Texten übergeordnete Textkonglomerate mit einer Hyperstruktur. Diese Struktur entspricht jener von Computerprogrammen. Bei der Programmierung macht man sich die Hyperstruktur schon lange zunutze, indem in den Programmen, die ja Texte sind, sogenannte Vereinbarungen, Funktionen und Prozeduren oder auch andere Programme, also weitere Texte, aufgerufen werden, die in einer allen Programmen gemeinsamen Programmbibliothek verwaltet werden. Bei Computerprogrammen zahlt sich das redundanzarme Verfahren unter anderem dadurch aus, dass allfällige Programmfehler nur einmal vorhanden sind, aber in verschiedensten Verwendungen entdeckt werden können. Analog wird ein Hyperleserautor seine Begriffe konsolidieren, wenn er sie in verschiedenen Argumentationen und Kontexten durch Verweis auf eine Hyper-Bibliothek verwendet.

Durch die Hypertextstruktur wird auch die konventionelle Eigenständigkeit von Büchern und Aufsätzen aufgehoben, weil in einem echten Netzwerk alle Elemente mit allen verknüpft sind. Alle Argumentationen, die im konventionellen Sinne eigenständige Texte wären, greifen in einer Hypertextstruktur insbesondere auf denselben Vereinbarungsteil zu, was sowohl dem Autor wie auch den Lesern viel Redundanz erspart, weil alle in mehreren Texten erforderlichen Erläuterungen ausgelagert sind.

Wer ein schlagendes Beispiel dafür sucht, dass es sinnvoll ist, dieselben Textstellen in vielen Aufsätzen zu verwenden, wird leicht fündig in Heinz von Foersters Buch „Wissen und Gewissen". Der Herausgeber S. J. Schmidt (von Foerster 1993, S. 7) entschuldigt sich in einer Vorbemerkung sinnigerweise für die Redundanz, die man als Leser sehr zu schätzen weiss. Das Problem ist, dass sich in Buchform kein entwickelter Hypertext erzeugen lässt, obwohl jedes Lexikon mit Verweiszeichen als Hypertext aufgefasst werden kann.

Die Hypertextelemente müssen untereinander konsistent sein. Die Konsistenz der Hypertextelemente ist kein Ziel, sondern eine Regel der Textkonstruktion, wobei die Konsistenz der Hypertextelemente natürlich einer Viabilität unterliegt, die der Hypertexter definiert. Ob die Hypertextteile zueinander passen, entscheidet der Hypertexter, durch den von ihm akzeptierten Handlungsspielraum, respektive durch die verwendete Hyper-Grammatik. Chomsky's Satz „Farblose grüne Ideen schlafen wütend" hätte in vielen Texten der Lyrik problemlos Platz, ohne dass wir daraus „anything goes" ableiten würden.

Da Hypertextelemente immer Ersatz-Texte für Links aus anderen Texten sind, müssen sie zu diesen semantisch äquivalent sein. Der Link ist eine implizite Formulierung des ihn ersetzenden Textes. So kann man etwa in einem Text die Definition eines Begriffes anstelle des Begriffes verwenden, ohne dass der Text seine systemische Funktion verändert. Maturana und Varela würden dazu in ihrer bezüglich Organisation laxen Sprache sagen, die Organisation, also die Textfunktion bleibt erhalten, während sich die Struktur des Textes verändert (vgl. Maturana u. Varela 1987, S. 54). Die Definition eines Begriffes und der Begriff sind Tautologien. Der Begriff ist Er-Satz des Definitions-Satzes (Todesco 1992, S. 46). Ein Hypertext ist in diesem Sinne eine explizite Vereinbarung darüber, welche Textelemente innerhalb einer gegebenen Grammatik ohne Veränderung der Textfunktion ausgetauscht werden können, mithin so etwas wie ein semantisches Lexikon für Textelemente (Todesco 1998).

Der analytische Teil der Konstruktion besteht im Zerlegen von konventionellen Texten. In noch nicht zerlegten Texten (etwa in Argumentationen wie der vorliegenden) wird der Leser durch Argumentationsstrukturen - etwa durch Konjunktionen wie „weil" - geführt, weil die Textelemente in den Augen des Autors nicht so entwickelt sind, dass der Leser seinen Weg auch ohne Navigationshilfen finden würde . (3)

Umgekehrt ist der Hypertexter als Autor mit jedem weiteren Textteil an seine bereits vorhandenen Vereinbarungen gebunden, die dadurch in immer neue Bewährungsphasen treten. Im Sinne der Exhaustion eines Paradigmas (Kuhn 1976, S. 113) wird der schreibende Autor die Begriffe, die er im Zusammenhang mit älteren Texten, sei es durch andere Kontexte oder Perspektiven, ungünstig festgelegt hat, in jüngeren Texten einfach meiden, weil Korrekturen am Hypertext aufwendige Kettenreaktionen auslösen. Halbwegs gewissenhafte Autoren zeigen dieses Verhalten natürlich auch im konventionellen Text, was dort die unüberschaubare Vielfalt von Fachtermini erzeugt, von welchen man kaum abschätzen kann, welche wann synonym oder homonym verwendet werden. Die mit dem Schlagwort „lost in hyperspace" verbreitet reklamierte Angst, die Orientierung oder gar sich selbst im Hypertext zu verlieren, beruht im Falle von Begriffsklärungen auf der Verdrängung der Tatsache, dass Hypertexte nur bewusst machen, wie begriffslos auch unsere wissenschaftliche Sprache ist, respektive wie wenig unsere Sachbücher mit unseren Begriffslexika korrespondieren. Kybernetisch gesprochen: Die constraints der Definitionen haben in konventionellen Texten fast keine Wirkungen, weil sie nicht überschaubar sind.

Hypertext diszipliniert das sprachlich-grammatikalische Paradigma. Ein quasi individueller Paradigmenwechsel findet genau dann statt, wenn ein Hyperautor seinen Hypertext grundlegend umkrempeln muss, weil ihm genügend konsistente Begriffe und der zulässige Bereich an Neuschöpfungen ausgegangen sind. (4)

In der hier diskutierten Struktur von Hypertexten ist offensichtlich, dass man, wenn man den Verweisen lange genug folgt, wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrt. Auch dazu macht Heinz von Foerster ein Beispiel: In seinem Aufsatz „Bemerkungen zu einer Epistemologie des Lebendigen" gibt er 12 fortschreitende Argumente, wobei das 12. explizit das 1. begründet, womit der Kreis geschlossen wird (von Foerster 1993d, S. 123).

Hypertexte im hier diskutierten Sinn reflektieren die operationelle Geschlossenheit von Text. Texte lassen sich nicht an irgendeiner Art Wahrheit messen, sondern nur daran, ob sie „verstanden" werden, also daran, ob sie beim Leser die von ihm gewollten Eigenzustände erzeugen. Und natürlich können wir auch den Eigenzustand des Verstehens nur materiell ausdrücken: Dass wir unsere Texte „ver-stehen", das heisst, dass sie uns dorthin zu „stehen" bringen, wo wir es wollen, zeigen wir unter anderem genau dadurch, dass wir sie paraphrasieren können, also Texte durch andere Texte „erklären" oder eben durch Links ersetzen können. Ein Standardeinwand gegen Begriffsdefinitionen ist, dass jede Definition nur weitere Begriffe einführt, die ihrerseits definiert werden müssen. Die hier diskutierte Struktur von Hypertexten ist eine Antwort auf die im Einwand implizierte Frage nach der Begründbarkeit von Begriffen durch Definitionen (vgl. Todesco 1997). Eine spezifische Art des Verstehens besteht gerade darin, dass wir uns durch eine jeweils zweite Redeweise bewusst machen, was die Redeweise als solche zum damit ausgedrückten Verständnis beiträgt. Der konstruktivistische Diskurs wird oft als Erkenntnistheorie (miss)-verstanden, obwohl darin die Möglichkeit von Erkennen im Sinne der konventionellen Erkenntnistheorien gerade zurückgewiesen wird. Viel besser lässt sich der Diskurs als eine „zweite" Redeweise verstehen, die uns bewusst macht, was wir uns mit der Redeweise über objektive Wahrheiten einhandeln.

Die „zweite" Redeweise erscheint im Ausdruck „Kybernetik 2. Ordnung" von Heinz von Foerster. In der ersten Ordnung sprechen Kybernetiker von operational offenen Systemen, in der zweiten Ordnung von operational - geschlossenen Systemen, obwohl sie von denselben Systemen sprechen.

Ich hoffe, man wird mir nun die Nachsicht auch längerfristig gewähren, dass ich über objektiv vorhandenen Text schreibe, und überdies begrifflich so, dass ich mich in mir halbwegs vernünftig orientieren kann.

Wenn wir Text lesen, kommt nicht der Text in unsere Augen, sondern das am materiellen Text gebrochene Licht, also ein Signal. Auch wenn wir sprechen, produzieren wir Signale. Aber wie? Signale produzieren wir dadurch, dass wir Energie strukturieren und dazu brauchen wir immer ein materielles „Werkzeug", weil wir Struktur nur als Struktur von Materie wahrnehmen können. Die Struktur von Signalen ist immer die Struktur(veränderung), mit welcher die Signale erzeugt werden (Mikrophon), respektive die Struktur(veränderung), die mit dem Signal erzeugt wird (Lautsprecher). Energie und Materie sind so etwas wie Erklärungsprinzipien, die wir nicht erst seit Einstein ineinander überführen können. Hier geht es darum, dass wir zur Unterscheidung von Eigenzuständen, die Gegenstände, die wir sinnlich wahrnehmen, als strukturierte Materie auffassen, und Strukturveränderungen als Energieflüsse beschreiben.

Wenn jemand spricht, ist er eine „autopoietische Maschine", alles was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt. Was immer das Adjektiv „autopoietisch" meint, mit Maschine ist eine materielle Konstruktion gemeint. Wenn ich spreche, bewege ich meine Sprechwerkzeuge, also Lunge, Stimmbänder, Lippen usw. Das System, das sprachliche Signale erzeugt, ist als Maschine beachtlich kompliziert, und zwar nicht in irgendwelchen kognitiven Hinsichten bezüglich der Semantik von Sprachhandlungen, die hier gar nicht interessieren, sondern als körperlicher Mechanismus, der die Signale erzeugt. Dieser Mechanismus ist noch weitgehend unverstanden, das heisst, wir sind nicht in der Lage ihn konstruktiv nachzubilden (5). Konstruktiv erzeugen wir sprachliche Signale (auch deshalb) mit Techniken der Elektronik, etwa durch Synthesizer, die keinerlei Verwandtschaft mit unseren Körpern zeigen. Umgekehrt ist aber klar, dass wir die sprachlichen Signale nicht nur durch die Steuerung der Sprechorgane erzeugen können, sondern eben auch sehr viel einfacher durch Text. Und wer Literatur gelesen hat, weiss dass unsere Sprache durch Text keine unvergoltenen Abstriche hinnehmen muss.

Text macht uns bewusst, dass die gesprochene Sprache als Signalmenge durch die materielle Konfiguration unserer Körper, die wir leicht als Pixelmengen auffassen können, gesteuert wird. Unser körperliches Verhalten beim Sprechen besteht - metaphorisch gesprochen - im Konstruieren von Maschinenzuständen, denn unsere Körper sind so objektiv und materiell wie jedes Graphitzeichen oder jedes andere Artefakt in der objektiven Welt. Diese Metapher über das Sprechen wirkt, nicht nur, weil wir mit Gebärdensprachen körperliche Zeichen machen, sondern weil wir Text als Konstruktion verstehen - falls Sie mich verstanden haben.

Der Ausdruck „Kommunikation" hat umgangssprachlich zwei einfache (etymologische) Konnotationen: Einerseits die Kommune oder den Kommunismus, also Gemeinschaft - und andererseits den Kommunikationsprozess, also den Umgang mit Signalen. Die beiden Konnotationen sind in den „kommunizierenden Gefässen" versinnbildlicht. Kommunizierende Gefässe sind untereinander verbundene, oben offene Gefässe, welche Flüssigkeit „austauschen", bis sie „übereinstimmen", respektive einen „gemeinsamen" Pegel aufweisen. Natürlich verfolgen kommunizierende Gefässe weder Zweck und noch Gemeinschaft. Sie kommunizieren, ohne dass den je andern etwas mitgeteilt wird.

Kommunikation im engeren Sinne ist ein Spezialfall dieser strukturellen Koppelung. Kommunikation heisst die strukturelle Koppelung, in welcher sich unterschiedene Systeme gegenseitig solange mit sekundärer Energie perturbieren, wie diese sekundären Energien als Perturbationen wirken. Sekundäre Energie heisst die Energie, die der Steuerung von relativ dazu primären Energien dient. G. Bateson erläutert dieses relative sekundär-Sein der Kommunikationsenergie einerseits mit der Redeweise „Der Unterschied, der den Unterschied macht", und andererseits anschaulich mit folgendem Beispiel: Wenn ich einen Hund nicht leiden kann, kann ich ihm - wenn er klein genug ist - einen Tritt versetzen, damit er sich entfernt. Dabei sind zwei Fälle unterscheidbar: Der Hund kann aufgrund meines Trittes wegfliegen. Dabei benutzt er meine Energie, um sich zu entfernen. Er kann aber auch - wenn ich etwas weniger wuchtig getreten habe - den Schwanz einziehen und sich davonschleichen. Dabei benutzt er seine eigene Energie, um sich zu entfernen. Meine Energie dient in diesem Falle der Steuerung seiner Energie, das heisst eben, sie ist kommunikativ oder Kommunikationsenergie (Bateson 1987, S. 126f).

Texte sind in dem Sinne kommunikativ, als sie mir nicht die Energie liefern, um mich ihnen gemäss zu verhalten, sie bringen mich lediglich dazu, eigene Energie aufzuwenden.

... im (Hyper)leser

Eine Art Kommunikation findet im (Hyper)leser statt: Wenn der Hyperleser eine bestimmte Textstelle gelesen hat, muss er bestimmte weitere Textstellen lesen, um die innere Spannung zu reduzieren - oder allenfalls zu verstärken. Es ist seine eigene Energie, mit der er die Irritationen, die der Text in seinen Sinnen auslöst, kompensieren muss, um sein Selbst oder die Organisation seiner selbst aufrecht zu erhalten. Um es nochmals zu wiederholen: die systemische Funktion von Text besteht darin, die mit dem Text repräsentierten Eigenzustände zu benennen.

... und zwischen Menschen

Wenn ich einen Text lese, ist es ohne Relevanz, dass ich den Text selbst produziere. Lesend geht es mir darum, bestimmte Zustände einzugehen, die ich durch Text benennen und als verschiedene Erinnerung unterscheiden kann. Wenn mir das mittels eines Textes gelingt, dann deshalb, weil ich den Anschluss an diesen Text leisten kann. Für mich bleibt dann unentscheidbar, ob der Text Intentionen enthält, die ich nicht realisiere. Und umgekehrt, wenn andere Menschen meine Texte lesen, kann ich nicht miterleben, was die Texte dort bedeuten. Beobachten kann ich lediglich die Koinzidenz von bestimmten Verhaltensweisen, die Leser meiner Texte zeigen (Rufen Sie mich doch bitte an! (++41 +1 491 86 31)).

Hyperkommunikation nenne ich die Kollaboration an einem gemeinsamen Hypertext. In der Hyperkommunikation wird ein gemeinsamer Hypertext konstruiert, an welchem jeder der Beteiligten die Veränderungen vornimmt, die die von ihm gelesenen Hypertext-Texte für ihn selbst sinnvoll machen. Kollaboration am Hypertext ist kommunikativ im Sinne von gemeinschaftlich, weil ein gemeinsames Produkt ohne Arbeitsteilung hergestellt wird: jeder tut alles und alle tun das gleiche. Der Hypertext ist Produkt eines kollektiven Autors, der sich durch die Hyperkommunikation konstituiert.

Die Kollaboration am Hypertext ist kommunikativ im Sinne des sich angleichen wie es kommunizierende Gefässe „tun". Der kollektive Autor verhält sich wie ein einschwingendes System, das auf Perturbationen reagiert, die es durch seine Kompensationen selbst erzeugt. Kommunikation zwischen den Beteiligten findet solange statt, wie sie gegenseitig auf ihre kommunikativen Verhaltensweisen reagieren. Die Kommunikation bricht ab, wenn relativer Gleichstand erreicht ist, das heisst, wenn Texte nichts mehr bewirken oder die Unterschiede der Konstruktionen keine Unterschiede mehr machen.

Die Gemeinsamkeit in der Hyperkommunikation besteht darin, dass der physische Text in wirklicher Kollaboration hergestellt wird. Gemeinsames Produkt der Kommunizierenden ist der Text, nicht dessen Inhalt oder dessen Bedeutung. „Zwei Menschen könnten unter allen möglichen Reizeinflüssen auf ihre Sinne in all ihren Dispositionen zu verbalem Verhalten genau übereinstimmen, und dennoch könnten die jeweiligen Bedeutungen oder Ideen, die durch ihre identisch ausgelösten und identisch lautenden Äusserungen ausgedrückt würden, in einem weiten Bereich von Fällen radikal auseinandergehen." (Quine 1980, 59f.) Die Kollaboration bezieht sich auf die Konstruktion des Textartefaktes, jenseits von Bedeutungen, die der Text für die einzelnen Autoren hat. Jeder Ko-Autor verändert den gemeinsamen Text natürlich so, dass er für ihn sinnvoll ist, also unter dem Gesichtspunkt der Bedeutung, die der Text für ihn hat. Kommunikation ist in diesem Zusammenhang ein sozialer Prozess, in welchem es darum geht, dass die am Prozess Beteiligten gemeinsam erforschen, welche Texte in ihrer gemeinsamen Praxis für alle Beteiligten viabel sind. Zwar ist unerheblich, was bestimmte Texte für andere bedeuten, erheblich ist aber natürlich für jeden Autor, welche seiner Formulierungen in dem Sinne auf Zustimmung stossen, als sie nicht überschrieben werden, und welche nicht.

Natürlich kann man in diesem Zusammenhang auch nicht an „richtigen" und „falschen" Interpretationen des Textes interessiert sein (vgl. Schmidt 1987, S. 68). Die Erfahrung, dass andere den zunächst eigenen Text an verschiedensten Stellen fortlaufend ändern, ist heilsam und befruchtend. Anhand von Hypertext wird einem erst recht klar, was Teamarbeit beim Schreiben heisst. Die Formulierungen gehören schliesslich niemandem mehr, sie vergesellschaften die Autoren im wahrsten Sinne des Wortes. Auf dieser Stufe der Kollaboration zeigt sich die Bedeutung der hier referierten Textauffassung am deutlichsten: Der Schulmeister korrigiert Texte, die in seinen Augen (sic) objektiv falsch sind, weil er sie nicht versteht. Im herrschaftsfreieren Diskurs des Gegenlesens von Manuskripten trauen wir uns dagegen normalerweise nicht, den Text eines andern einfach umzustellen, weil wir - in dieser Rolle weniger arrogant als Schulmeister - nicht sicher sind, ob wir den Text, also seine Bedeutung „richtig" verstanden haben. In vorerst fremde Texte einzugreifen und diese sich so anzueignen, ist Menschen jenseits von Herrschaftsstrukturen nur möglich, wenn sie Text als Artefakt realisieren, das Bedeutung nur im lesenden Subjekt hat. Das Umformen des Textes betrifft dann nicht dessen Bedeutung, sondern ist das erwähnte Erforschen der Viabilität von Formulierungen.

Die Prinzipien der Hyperkommunikation gelten in jedem Dialog, in welchem es den Beteiligten nicht um die Mitteilung ihrer Erkenntnisse, sondern um ihr eigenes Wissen, beziehungsweise um die Reflexion des eigenen Wissens im je andern geht (vgl. Bohm, 1998).

Wittgensteins operationale Semantik wird gemeinhin so gelesen, dass sich die Bedeutung der Wörter aus deren Gebrauch ergeben (von Glasersfeld 1996, 217f.). In der Hyperkommunikation verhandeln wir nicht die Bedeutung von Wörtern, wir lernen durch Akkommodation, welche Wörter wir - unabhängig von ihrer objektiven oder interpersonellen Bedeutung - wann mit Gewinn verwenden können. In unserem Sprachspiel - das mir mit Wittgensteins Auffassung kompatibel erscheint - geht es nicht um Bedeutungen von Wörtern, die von Schulmeistern ausgewiesen werden kann, sondern um das Zusammenfinden oder Kommunizieren mittels der gemeinsamen Produktion von Text.

Im Spiel der Hyperkommunikation werden Hypertextelemente aus grösseren Texteinheiten ent-(ausge)-wickelt. Das Spiel setzt natürlich einen „textfähigen" Spieler voraus, aber das Spiel selbst kann man nicht lernen, weil es in der generellen Textfähigkeit enthalten ist. Als Spiel ist die Konstruktion von Hyper-Textelementen wie jedes Spiel frei von extrinsischen Zwecken. Man kann es praktizieren wie jeden Weg ohne Ziel (Zen). Dass das Resultat des Hyper-Spieles, etwa ein Hypertext aus begrifflichen Definitionen, beim Produzieren von Texten nützlich ist, ist für die Hyperkommunikation von gleicher Relevanz, wie für die Mathematik die Tatsache, dass wir beim Rechnen mathematische Erkenntnisse anwenden können.

Letztlich bleibt unbegreifbar, wieso ein formales Spiel, das durch Regeln zur Manipulation von Zeichen bestimmt ist, praktische Bedeutung haben kann. Diese Frage beschäftigte im sogenannten Grundlagenstreit der Mathematik eine ganze Generation von Wissenschaftern, ohne dass eine plausible Erklärung gefunden wurde (Todesco 1992, S. 100 über N. Bourbaki). Das Unbegreifliche sind natürlich nicht unsere Texte, das Unbegreifliche sind wir. In Anlehnung an den Wiener Psychiater Viktor Frankl, der von einem seiner Patienten sagte: „Als er aber erkannte, dass er blind war, da konnte er sehen!" (von Foerster 1993e, S. 363), gilt für mich: „Seit ich weiss, dass man mit Text nichts mitteilen kann, kann ich Texte verstehen".

1 Es geht mir hier darum, anhand von Hypertext eine Sichtweisen auf den Konstruktivismus zu öffnen. Was die konstruktivistische Auffassung von Hypertext auf die Realisierung von Hypertext für Auswirkungen hat, habe ich an anderen Orten dargestellt (Todesco 1995a, 1996, 1997, 1998). zurück

2 "Dissipativ" heisst eine Struktur, die wie etwa die Struktur einer Kerzenflamme - oder eben Zeichenkörper am Bildschirm - nur durch Aufnahme von Energie erhalten bleibt. Graphitzeichen sind in dieser Terminologie konservative Strukturen, die sich - von En-tropie abgesehen - nur unter Energiezufuhr auflösen. Lochkarten sind ein Beispiel für konservative Textstrukturen, die ohne Trägermaterial auskommen, weil die Materialität des Textes selbst für die vorgesehene Verwendung stabil genug ist. zurück

4 Der gegenüber Wissenschaftern pessimistische Kuhn (1976) meint, Wissenschafter würden ihre einmal gewählten Begriffswelten nie mehr grundlegend revidieren, neue Paradigmen würden sich nur durchsetzen, weil die Vertreter des jeweils herrschenden Paradigmas altershalber sterben und durch jüngere Wissenschaftern mit andern Ideen ersetzt würden. Ich bin etwas optimistischer. Hypertexte machen bestimmte Wissenschaften obsolet, bevor ihre Vertreter das Zeitliche segnen. zurück

5 Wir wissen natürlich nicht nichts. In der Anthropologie gibt es eine lange Diskussion darüber, weshalb Affen nicht sprechen können, obwohl sie mental in der Lage sind mit begrifflichen Strukturen umzugehen: Ein entscheidender Befund lautet, dass ihr körperlicher Mechanismus nicht in der Lage ist genügend differenzierte Laute zu erzeugen. Mir scheint dieses Argument zur Sache der Affen schwachsinnig, es ist menschenzentriert. Es sagt aber etwas über die Kompliziertheit unserer Sprechorgane aus (vgl. von Glasersfeld 1987: 79 und 83 und Zimmer 1988:110 und 170ff). zurück